講師:居細工 豊

1.身体で生きている時空世界と別に、

もう一つの時空世界を立ち上げる

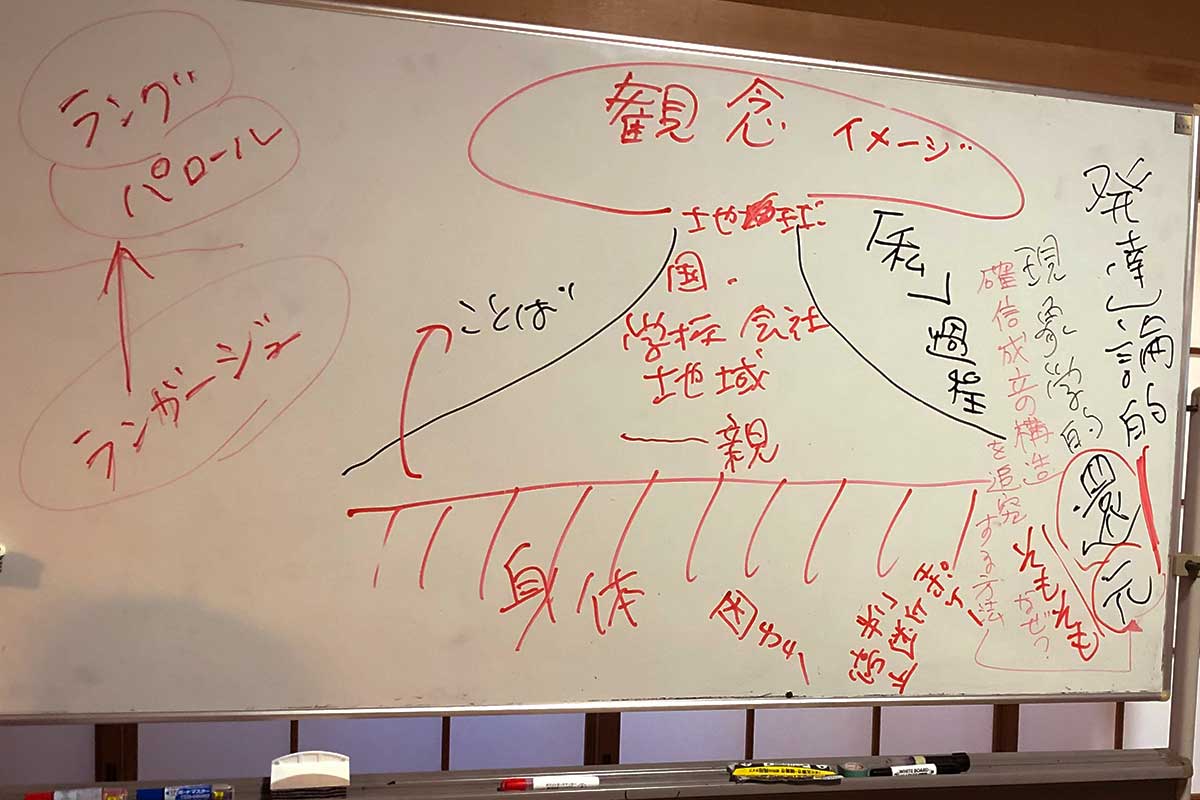

ことばについての初発のイメージ

本書は一種の倒叙法の様式をとって話をすすめる。推理小説で言えば、犯罪が起こり、その犯人は最初からわかっている、ただその犯行への動機や経緯が謎で、それがこれから次第に解き明かされるというスタィルである。じっさい、事は私たちの目の前ですでに起こっていて、ことばがその主軸をなしているとの見当はついている。しかしここにいたるまでの事の経緯が見えない。

発達的には、あらゆる心的現象は身体に根ざす。とすれば、身体とことばのかかわりを論じるための出発点として、まず赤ちゃんの段階の身体の働きからはじめて、順を追って話をすすめるのが筋であるようにもみえる。 しかし現実のところ、のっけから純粋に身体のみを取り出して考えても、そこにことばにつながる糸を見いだすことは難しい。それに、すべては身体に根ざすにしても、私たちがこうしてものを考えるようになったときすでにことばの世界に入り込んでしまっているし、このことばについて、もはや一定の見方をとってしまって、それに強く縛られている。それゆえ、ここではむしろ、いま私たちが囚われている見方を最大限1白紙に戻す ことが課題となる。ことばが私たちの世界のなかでどのように働いているのかをまず最初に見さだめ、ことばの作り出す世界を私なりに描いてみる。そのうえで、そのことばの根を身体のなかに求めるという倒叙法が求められるゆえんである。

じっさい研究というものは、大なり小なり倒叙的なものである。言語発達研究にしても、その出発点ですでに、発達してのちに到達すべきことばについてのあるイメージを抱いてしまっている。研究者自身が、すでに到達すべきことばの世界にいて、そのことばについて一定の理論を暗黙裡に描いているし、それを前提にしてそこに到達するまでの発達をなぞるというかたちで研究が進められる。それはもちろん、ある程度やむをえないことなのだが、ここのところで最初にことばをどういうものとして思い描いて出発するのかという、そのことの重みはじつに大きい。その初発のイメージ次第で、その後の論の中身がすっかり左右されるからである。

たとえば、ごく一般的な言語論では、ことばは〈語と文法からなるシステム〉である。この発想に立てば、語を音声と意味のつながりとして捉え、その語の獲得と語どうしをつなぐ文法的装置の獲得をもってことばの育ちの軸を描こうとする論が出てくる。この種の論からも、もちろん言語発達にかわる種々の成果が得られることは間違いない。

決定的に欠ける点

ただ、それでもって言語発達の外形をなぞることはできるとしても、それ以上のものをそこから取り出せるかどうか。それは疑問である。少なくとも、ことばの力が人々の生活世界を成形するうえでどのような働きをなすのかという本書での私たちの課題についていえば、そこから期待できるところは少ないように思われる。 ことばが語と文法からなるというのは、ことばをある切口で切ったときの一つの事実ではある。しかしそうして切り取ったことばには、一つ、決定的に欠ける点がある。それはことばのもつ対話性を二次的にしか考えられないという点である。ことばはそもそも他者とのかかわりの場で働くもの。ところが〈語―文法〉的なことば観は、しばしば独我論的で、そこに他者とのかかわりが見えてこない

もちろん、ことばを道具として獲得したのちには、その道具を使って他者と対話することにはなる。しかしそこにおいて、対話はことば獲得の結果であって、それ以上のものではない。言い換えれば、このことば観のなかでは、ことばが獲得されたのち、それによってはじめて他者との対話が可能になるのであって、他者との対話(もちろんことば以前の)からことばが生まれてくるどいう発想がないつまりことばそのもののもつ第一次的、本質的な対話性に目を向ける視点が、そこにはすっぽり抜け落ちているのである。このことば観によっては、ことばが私たちの生活世界において働くその様をありのままに見ることはできない。

身体とことばを共通の糸でむすぶのは、おそらくこの対話性である。とすれば、ことば自体のもつ対話性の切口を離れて、身体とことばのかかわりを見てとることはできない。現に〈語―文法〉的ことば観においては、ことばが身体性に接続する土俵がまったく見えないように、私には思える。

では、私たちはどのようなことば観のもとに出発すればよいのか。ともあれ、まずはことばが私たちの生活において働いているその現場を、いくつかの例から取り出して見てみることが必要となる。

あっ、雪

「ことばの宇宙」という言い方がある。それは私たちが、直接に目で見、耳で聞き、手で触って確認できるものの世界を離れて、ことばがことばだけで一つの世界をなすことをいう。ことばで語られた物語世界を聞き、また読むときに、この比喩がぴたりとはまる。しかし、もとよりことばは最初から宇宙をなしていたのではあるまい。系統発生的にも個体発生的にも、ことばが最初に降り立つのは、人々がその生身の身体で生きている世界である。身体で生きる膨大な広がりのなかでみたとき、その最初のことばはまだ大海にたらしたほんの一滴の水のようなもの。そこからことばがことばだけで世界を立ち上げるようになるには、ずいぶん長い過程をへなけれ ばならなかったはずである。いや、すでにことばの宇宙をそれなりに成り立たせている私たちにおいても、日常的に体験することばの多くは、周囲世界にはめこまれたかたちではじめて意味を得ているのであって、それだけで立つことは少ない。

「あっ、雪!」、幼い息子が叫び声を上げるその声につられて空を見上げると、綿帽子のような雪片がふわふわと高い空から舞い落ちてきて、その雪の一ひらが頬にあたる。こういう場面を私がじかに体験したとする。息子は、もちろん雪の落ちるその世界を目の前にしてことばを発したのであり、また聞いた私も、自分の身体に感じたこの世界のなかにこれを受けとめたのである。そこでことばが身体の世界に寄り添い、そこに重なる。ことばが発せられたことで、身体だけで生きられたのとは違うもう一つの世界への窓が、ここにわずかであれ開かれたと言ってもよい。しかしもちろん、それだけで宇宙をなすところまでは遠い。

では、こんな場面はどうだろうか。閉めきった障子の内で火鉢にあたりながら餅を焼いている私の耳に、外から子どものはずんだ声が飛び込んでくる

あっ、雪!

ここで私は、自分の身体でその雪を直接に感覚してはいない。にもかかわらず、子どもの一声に、私のなかで雪の舞い落ちる世界が立ち上がる。自分が身体でじかに体験しているのは部屋のなかの光景、そのうえに不意に飛び込んできたことばが、別のもう一つの世界を立ち上げるのである。もちろんそうは言っても、障子一枚をはさんで、私の身体は、子どもの生きる世界にほとんど臨場しているのであって、これをまだことばの宇宙とまでは言えまい。

しかし、次のような場面を書物で読んだとすればどうだろうか。

庭でコマ回しに興じていた子どもが、不意に「あっ、雪!」と叫んで空を見上げた。大きなぼたん雪が、鉛色の空からゆらりゆらりと舞い落ちてくる。

ここでも私たちは、しっかりその雪の落ちてくる情景を思い浮かべる。たとえこれを読んでいるのが真夏で、ステテコ一枚で、団扇をバタバタやっていたとしても、その雪の場面を理解するのに不都合はない。ここまできたとき、ことばは現実の場面を離れて、それだけで一つの世界を立ち上げる、そういう力をもつと言える。そこにことばの世界と身体の生きる世界の二重化をはっきり見ることができる。

〈ここのいま〉にはないもう一つの世界を立ち上げる これは私たちがしじゅう何気なく経験していることであるので、ことあらためて言うほどのことではないと思われるかもしれない。しかしこのごく日常的な二重化の構図こそ、まずは私がここで確認しておきたいことなのである。念押しに、手近で見つけた小さな詩歌からさらに二つ例を引く。 雪がコンコン降る。 人間は その下で暮らしているのです。

戦後、日本がまだ非常に貧しかったころ、山形県の寒村に暮らした子どもたちの生活綴り方の一作品である。しかし、そのことを知らなくとも、これを読む私たちのまえには、一つの光景がある気分をもって広がる。いまこれを読んでいる私の目のまえでは、もちろん雪など降っていないし、家々を厚く真っ白におおった雪景色も見えない。しかしこの三行の文を読んだだけで、そうした世界が眼下に広がる思いがする。たったこれだけの文章が一つの宇宙を語っているとも言える。 あるいはこんな歌がある。

四十代この先生きて何がある風に群れ咲 くコスモスの花 この少々虚無的で、悲しい歌は、道浦母都子の作品。彼女はたまたま、私と同じ一九四七年の生まれである。学生時代をほぼ同じ時代状況のなかに生きて、その是非はともあれ「全共闘歌人」と呼ばれてきた。しかしこの作者の生きてきた過程のあれこれを知らずとも、この歌は歌で一つの世界を立ち上げている。

ここでも私たちは、いまコスモスの花群れを見ているわけではないし、それをそよがす風を頰に感じているわけでもない。にもかかわらず不思議なことに、この文字のならびのなかに一つの情景が浮かんでしまうのである

身体に根ざし、身体を越える

身体がその生身で直接に生きる世界とは別に、ことばがそれだけで独自に開く世界がある。そのことを人は「ことばの宇宙」と呼んできた。もとよりそれは一つの比喩である。ことばがまったく身体の世界からの支えなしに、それだけで成り立つなどということは、本来ありえない。

身体が生きる世界を離れ、それとの関係の一切を断ってしまったところでは、個々のことば自体が意味をなさない。だいいち、語り出す声は身体から発する息の音であり、書きつけた文字は身体の仕草の痕跡である。この身体を出入りする息、身体の紡ぎ出す仕草ぬきに、ことばはありえない。これはあまりに当り前のことである。

しかしそれだけではない。ことばで語り出す世界の中身そのものが、この生身で生きる世界を離れては、根を失う。雪を肌に受けて震える身体、その下で冷たい冬を過ごす身体をぬきには、【yuki】はただの音声にすぎないし、「雪」の文字は意味不明の模様にすぎない。あるいは風の音を聞き、それが頰に触れる感触をもつ身体を離れては、【kaze】はただの無意味な音声以外のものではなく、「かぜ」はただの無意味な綴りでしかない。ことばはすべて、どこかで身体の世界に根ざしている。これもまた自明の理である。

にもかかわらず、「ことばの宇宙」という言い方は単なる比喩を越えた側面をもつ。なにしろ身体の世界は、その身体のいる〈ここのいま〉に縛られ、その2身体の位置を基点とする遠近法をまぬがれることができない。

ところがことばが立ち上げる世界のなかでは、知らないうちに〈ここのいま〉の自分の身体の位置を抜け出し、視点を移動させて、そのことばの世界のなかに身を移してしまっている。たとえば小説を読みふけるとき、読んでいる自分がその世界のなかに移り住んでいるかのように錯覚する。そうした錯覚のうえで人はことばの宇宙を楽しみ、またそこに巻き込まれて苦悩する。

このことは別に文章のうまい下手にかかわらない。いかにたどたどしくともことばはことばである。ことばは身体に根ざし、それでいて身体を越えるもの。そうした両義を本性とする。

「死」ということばとその観念

雪とか風はこの身体で体験できる。ところがこの身体で体験できないものでさえも、人はこれをことばにして語り、しかもそれが雪や風に勝るとも劣らぬ現実感を帯びる。たとえば、人は自分が死ぬということを考える。もちろん考えようが考えまいが、生き物としての人間はかならず死ぬ。ならば死ぬことを考えていったい何になるのかわからない。わからないけれども、それでも考えてしまう。おまけに考えてはやたら怯え、不安にかられるのだから、たちが悪い。

ほんとうを言えば、身体の世界に即して見るかぎり、人は自分の死を体験できない。私が死ぬとき、その死を体験するはずの私自身も死ぬのであるから、原理的に言って自分の死を体験することは不可能なのである。

臨死体験などということをことさら話題にしたがる人もいるが、それもじつは死にはしなかったから語れることであって、実際には死の体験ではない。にもかかわらず、人間にとって死は、いつか自分をおそうはずの現実として意識から簡単に去ってくれない。それは、「死」が自分の身体のレベルにおいてではなく、観念のレベルで、私たちのことばの世界にしっかりと食い込んで、私たちを離してくれないからである。

いや死にかぎらず、人は自分の出生を体験することもできない。母の胎内から生まれ出るとき、それを経験として自分のなかに受けとめるだけの「私」がまだ成立していない。生も死も自分の経験にはなりえないのであるそれゆえ自分の身体のレベルに関するかぎりでは、〈ここのいま〉をこうして生きている実感はあっても、その前と後ろは漠たる空白でしかないし、さらにこの生の出発点と終止点となると、もはや私たちの視野を完全に越えている。

ところが、どういうわけか、私たち人間は、自分の「人生」などというものを思い描いて、〇〇年〇月〇日の「誕生日」にはじまり、やがて〇〇年〇月〇日の「命日」に終わるであろう数十年の時間の流れを、観念のうえでこの生身の生のうえに重ねてみる習性をもってしまった。「誕生」も「死」も、これを自分のものとしては体験できないにもかかわらずである。

もっとも誕生のほうは、いま自分がこうして生きているその出発点として、だれにとってもすでに現実化した一つの事実としてある(経験としてではないが)。それゆえであろうこれが私たちのなかで「問題」として登場することは少ない。ところが、死のほうはそうはいかない。死は私たちの明日の側にひかえていて、いずれ確実にやってくるものでありしかもそれは、このいまの自分の消滅としてイメージされる。

かくして人は死に怯える。正確に言えば「死」の観念に怯える。そしてこの観念が人間の生きるかたちをどれだけ左右してきたであろうか。たとえば、人間のみが自殺をはかることができるというのも、このことによるつまり自殺を行なうことができるためには、少なくとも自分の死を考えることができなければならない。死の観念、あるいは死ということばの獲得が、自殺の最低必要条件をなすのである。

ことばによってかたちを得た観念が生身の身体を縛り、その生命を奪うことすらある。ことほどさように、ことばは身体で生きる時空世界を越えて、もう一つの世界を立ち上げる。

『観念に囚われる「私」を知る』

生身で生きているはずの私たちは、なぜ、これほどまでに観念に囚われるのか。

我々の人間の生きている世界にある、ほとんどんのもの(国、社会、地域、親、我々の生活空間に存在するもの)は、言葉(観念)によって構成されている。

交通事故での死者が約2,600人であるのに対し、自殺者は約21,000人と約10倍にも上る。

人にとって、身体的苦しみよりも、精神的苦しみの方がはるかに大きい。

私たちは「身体に囚われつつ、身体を超える。身体を超えつつ、この越えた世界に囚われる」。

本書では、従来の発達心理学のアプローチや一般的な言語論から距離を取り、著者は新しい方法で「ことばが作り出す世界を生きる私」の描写を試みる。

ことばが私たちの世界のなかでどのように働いているのかをまず最初に見さだめた上で、ことばの渦の中に巻き込まれながら「私」が登場する過程を明確に理論化することが目指されている。

この勉強会を通して、そもそも、私とは何か、社会とは何か、人間とは何か等について、その本質を考えることで、「ことばによってかたちを得た観念が生身の身体を縛る」ことから自由になり、自分の存在価値や存在意味について自信を持つ手助けとなればと考えている。

現象学的還元(フッサール)

自然的態度の判断停止:エポケー

普通は、誰でも世界や事物が外界にありのままに存在していると思っている、それを自然的態度とよぶ。

この自然的態度をいったん「留保にする・判断中止・カッコに入れる」ことを『エポケー』と呼ぶ。

現象学では、あらゆる認識行為は「主体による生活世界の“主観的な確信”である」と考える。

ます自然的態度で立ち現われてくる確信をひとまずどこかに置いて(エポケーして

)、認識対象が自分の主観に立ち現われてくるその背景や条件や理由を考える(確信の成立の条件と構造)を問う行為を現象学的還元と呼ぶ。

「そもそも、そう認識するのは何故?どのようにして?」を明らかにしていく。

1白紙に戻す

人間の心的現象を解明するために、赤ちゃんの段階の身体の働きからはじめて、順を追ってことばのかかわりへと話をすすめる「身体とことばの論」の現在一般的になっている認識を一度止めてみること。

発達論的還元

「身体」と「ことば」が共通で持つ『対話性』を描くために

従来の「発達論」や「言語学」は、時間軸的、直線的にことばの育ちを展開する。

しかし、それでは決定的に欠ける点がある。

それは我々のもつ「対話性」である。

ことばはそもそも「他者とのかかわりの場」で働くもの。

ところが、これまでの自然的態度での研究方法では、人間の本質的な「対話性(他者とのかかわり)」が見えてこない。

故に、ことばは身体に根ざしているにも関わらず、ことばが身体性に接続する土俵がまったく見えない。

何かを論じるにあたり、最初にそれをどういうものとして思い描いて出発するのかという、そのことの重みはじつに大きい。その初発のイメージ次第で、その後の論の中身がすっかり左右されるからである。

それ故、今回は、従来の段階的な発達論とは逆の、倒叙法の様式をとる。 まず、「ことば」が人々の生活世界を成形するうえでどのような働きをなすのかという「ことばの対話性(双方向)」のイメージを描いてから、そのことばの根を身体のなかに求める。そうして、「身体」と「ことば」を共通の糸『対話性』で結ぶ。

パースペクティブ(遠近法)

「視点」「観点」「考え方」「視野」「世界を認識する視点」

2身体の位置を基点とする遠近法

「快・不快」の遠近法。

つまり、自分にとって「心地いいものを善」とし近くに感じ、「不快なものを悪」として遠ざけようとすること。

我々人間は、誰も主観から、抜け出せない。

ニーチェは『悦ばしき知識』第五書の354の中でこう述べています。

「我々の行為は、根本的にどれも比較できないくらい個人的で、唯一のものであり、限りなく個別的である。

このことは疑いない。しかし、我々がそれを意識化すると、もはやそうは見えなくなる。(人それぞれではなくなる。快・不快の秩序、すなわち「価値の遠近法」に従って見えるようになる。)

これが私の理解する本来の現象主義であり、遠近法主義である。」

遠近法での理解で一番大事なのは、我々人間のものの見え方は、常に既に、価値相関的だという事です。

客観的には、並木通りの木の高さは一定だとしても、主観的には、遠くの木は小さく、近くの木は大きく見てしまう。

我々人間は、誰も主観から、抜け出せないのです。

これが認識論(存在論)の中での遠近法の比喩の肝です。