講師:居細工 豊

2.ことばの世界のなかに身体をみる

ことばについての初発のイメージ

身体の地のうえにことばの世界が図として浮かぶことばを聞き、ことばを読む身体が直接に生きている世界がある。その身体でじかに生きている世界とは別のところにことばの世界が立ち上がって、人の世界を二重化するということは、前節にあげた簡単な例からもわかる。ただ二重化とは言っても、二つの世界がまったく別個のものになるのでも、また二つの世界がそのまま二重写しになるのでもない。心理学でいう図と地の概念を用いて言え ば、身体で生きている世界を地(背景)の側に沈めて、ことばで立ち上がってくる世界を図(前景) にして浮かび上がらせると言えばいいだろうか。

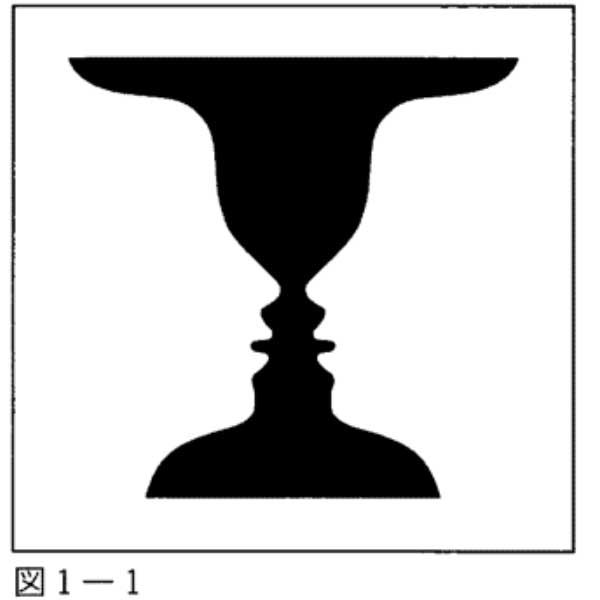

ここで〈図—地〉について、有名なルビンの盃(図1-1)を例にとって説明しておこう。この図を見ると、まずは白い背景のうえに黒い盃が描かれているように見える。このときこの黒い盃を図と呼び、その背後に広がっている白い背景を地と呼ぶ。ところがこの盃の絵にはもう一つの絵柄が隠されている。盃のうえにおいていた焦点を白い地の側に移して見ていると、そこに向かい合った横顔が 見えてくる。つまり今度は白い二つの横顔が図になって、黒い部分がその背後に地となって広がる。 さきほどと図と地が反転する。それでこれを反転図形と呼ぶのだが、問題はこのような特殊な反転図 形にかぎらず、人間の知覚現象はつねに、意識がテーマとして向かう図と、その背景となる地に分節するということである。

たとえば、いま私はワープロの画面に向かってこの原稿を打っている。

ここではこのヮープロの画面の文字が、私の意識世界の図になっていて、その向こうに山積みされている書類や本の山、さらにその向こぅの窓などは、この図を 囲む背景、つまり地である。

ついで目を上げて窓の外を眺めれば、遠くの比叡山の新緑が飛び込んで、今度はこれが図になる。このとき視野に入る銀杏の若木や向かいのアパートの屋根は、そこに目を 移さないかぎり地の側にとどまったまま、もちろん室内の本や書類、ワープロ画面なども地に沈んでいる。

これは視覚経験にかぎつたことではない。ワープロを打ちながら(つまり画面の文字やそこに書くべき中身のことを図にしながら)、背後でいま述べたよぅな周囲の視覚的光景ばかりでなく、すぐ前を流れる水路の水の音や、横の道を通る車の音、あるいは脇に置いたコーヒーの香りや口のなかに残っているその味、朝食を終えたすぐ後の軽いお腹のふくらみ、素足に触れる床の感触……などなどが地になっている。

起きて何かを意識しているとき、その意識内容がこの図になるのだが、図は図だけで自立しない。

図にはかならず背景としての地がなければならない。

ことばの世界が図として立ち上がるときも、その図がそれだけで成り立つのではなく、そこではつねに身体で生きる世界が地になっているのである。このことをここでは知っておきたい。

障子の向こうで子どもが叫ぶ「あっ雪!」の声に、火鉢に手をかざしながら餅を焼いている自分 の身体をつつむ世界が地に沈み、雪の落ちてくる様が図となって脳裏に浮かび上がる。

あるいは「雪 がコンコン降る。人間はその下で暮らしているのです」の詩に、畳に寝そべって読む自分自身の世界 が地に沈んで、家々を埋める雪景色がふーっと図に立ってくる。

視点を重ねる

さらに正確に言えば、ただ単にその光景が脳裏に浮かぶというのではない。

ことばにはそれを発する人の視点がつねにつきまとっていて、ことばを聞き、あるいは読んで、これを図として浮かべるとき、このことばの主の視点もまたそこに引きずってくる。

それは、写真が場面の客観的記録であるようでいて、そこにその場面をカメラで捉える撮影者の視点がはりついているのと同じである。

二三ページの写真には、山村の明るい地道を歩いていく二人の子どもの後ろ姿が写っている。

薪ひろいの帰りなのだろう。帽子をかぶった小さい子は背中にしょい子で薪を背負っている。

一九五六年群馬県六合村で撮影されたものだそうだが、もちろん現実にこの場所にこうした光景が実現した瞬間があったことは間違いない。

しかしそれは単に客観的にそうだったというのではない。その場面をカメラでこのように切り取った撮影者の視点がそこにはある。

そして写真を見るとき私たちは、ただそれを眺めているだけであるように見えて、じつは撮影者の視点に 自分の視点を重ねている。

いやそうして自分の視点を撮影者の視点に重ねる以外のかたちで写真を見ることはできない。

彼女の視線

このことをもっとも端的に表しているのは、二四ページの写真のような人物の顔の写真を見たときである。

これは土門拳『筑豊のこどもたち』のなかの作品。

写真が小さくて少々実感がえにくいかもしれないが、ここで右側の女の子はファィンダーの位置を見ている。

それゆえ撮 影者はその位置で彼女の視線を受けている。つまり目が合っている。

そしてこの写真を見る私たちもまた、ここで彼女の視線を感じる。

しかも写真を正面の位置から見ても、右に動かしても左に動かしても、その視線がそれることはない。自分の身体の目の位 置がどこにあろうと、私たちは彼女の視線から離れることができない。

というのもこの写真自体が、撮影者の視点によって切り取られたもので、けっしてその撮影者の視点からはみ出すことができないからである。

ことばを聞き、また読むときも同じことが起こる。

ことばを発しているその人の視点に、聞く人、読む人は自分の視点を重ねる。障子の外の「あっ、雪!」ということばを聞いた場面を考えてみる。

そこに「外で雪がちらつきはじめた」という単なる情報を受けとるということも、理屈のうえでは不可能でないようにみえる。

しかし、じっさいには単なる情報だけを聞きとるなどということはありえない。

情報は特定の誰か、つまり身体をもった誰かの声に乗る。

ことによってはじめて、私たちの耳に届くもの。

そして声を聞くとき、私たちはその声の主の位置をおのずとそこに聞き取って、その位置から声を、そしてそこに乗った情報を聞く。

つまりここでも人は、ことばの主の視点に自分の視点を重ねるようにして、ことばを聞き、その世界を立ち上げるのである。

「雪がコンコン降る/人間は/その下で暮らしているのです。」という詩を例にして言えばこうだ。

この詩の作者は、家々を埋める雪景色を遠景で眺める場所にいて、そこからこれを描いたようにも、あるいは雪が厚く積もった屋根の下にいて、なお降りつづく雪を窓の外に眺める視点から書いたようにも読める。

しかし、そのいずれの視点で読むにしても、読む側の私たちはその作者の視点に自分を 重ねて、その光景を立ち上げる。そのことに変わりはない。

「花嫁」

雪景色や風に揺れるコスモスといったいわゆる風景ではなく、ことばの世界のなかに身体をもった 人が登場して、相互のやりとりが描かれるのを見れば、ここでいう「ことばの主に視点を重ねる」ことの意味がさらにはっきり実感されてくる。

それは私たちが人物の写真を見たとき、ファィンダーを通して目の合った被写体の視線が、私たちからけっして離れてくれないのと似ている。

石垣りんの散文集から「花嫁」という小品を引いて、このことを見てみょう。一九六七年、彼女が 四十七歳のときの作品である。

私がいつもゆく公衆浴場は、湯が出るカランが十六しかない。そのうちのひとつぐらいはよくこわれているような、小ぶりで貧弱なお風呂だ。

その晩もおそく、流し場の下手で中腰になってからだを洗っていると、見かけたことのない女 性がそっと身を寄せてきて「すみませんけど」という。

手をとめてそちらを向くと「これで私の 衿を剃って下さい」と、持っていた軽便カミソリを祈るように差し出した。剃って上げたいが、カミソリとしう物を使つたこと、なしと断ると「ししんですたたスッとやつてくれれは」「大丈夫かしら」「ええ、簡単でいいんです」と言う。

ためらっている私にカミソリを握らせたのは次のひとことだった。

「明日、私はオヨメに行くんです」私は二度びっくりしてしまった。

知らない人に衿を剃ってくれ、と頼むのが唐突なら、そんな大事を人に言うことにも驚かされた。で

も少しも図々しさを感じさせないしおらしさが細 身のからだに精一杯あふれていた。

私は笑って彼女の背にまわると、左手で髪の毛をよけ、慣れない手つきでその衿足にカミソリの刃を当てた。

明日嫁入るという日、美容院へも行かずに済ます、ゆたかでない人間の喜びのゆたかさが湯気の中で、むこう向きにうなじを垂れている、と思った。

剃られながら、私より年若い彼女は、自分が病気をしたこと、三十歳をすぎて、親類の娘たち より婚期がおくれてしまったこと、今度縁あって神奈川県の農家へ行く、というようなことを話してくれた。

私は想像した、彼女は東京で一人住いなんだナ、つい昨日くらいまで働いていたの かも知れない。

そしてお嫁にゆく、そのうれしさと不安のようなものを今夜分けあう相手がいないのだ、それで―。

私はお礼を言いたいような気持ちでお祝いをのべ、名も聞かずハダカで別れた。

あれから幾月たったろう。初々しい花嫁さんの衿足を、私の指がときどき思い出す、彼女いま、しあわせかしらん?

書いている自分、書かれている自分

まず、ここでも先に述べた二重化の事実を確認しておく。

石垣りんがこの文章を書いているのは、おそらく自分の部屋。

ここに描かれた公衆浴場のその場で書いたのでは、もちろんなかろう。

鍋や釜のある小さなアパートの一室で、彼女は公衆浴場での一場面を思い起こし、記憶をたどって、ことばを紡ぐ。

とすれば、右の文章は、これを書いているときの 彼女の身体が捉えていた直接的な世界とは異なる、別の平面に立てられた世界だということになる。

この二つの世界が重なるところがあるとすれば、唯一、文末で「……私の指がときどき思い出す」という、その指くらいのもの。ペンを握るその手の指が、お風呂屋さんで初々しい花嫁さんの衿足に力ミソリを当てたその手の指と重なる。

それ以外のところは、二つはまったく別の平面に立つ。

いやここにおいてさえ、記憶のなかの「指」と、いまペンを握る「指」は、厳密に言うと同じ平面にはない。

まして読者である私の視点からすれば、石垣りんという著者自身が、私がこの身体で生身で生きているこの平面の上にはいない。

私はこの作品を、自分の書斎で読んでいる。私のまわりには、いま書類の山とさまざまな本が散乱し、右横にコーヒーを飲み残したカップ、電気スタンド、鉛筆に消しゴ ム、左横には石垣りんの『ユーモアの鎖国』があって、右の文章の載ったページが開かれている。私 の指は目の前のヮープロを叩いている。

目を上げれば窓。窓の向こうには新緑の比叡山が見える。

こうしたなかにいて、開いた本のことばを追うと、私の身体のいるこの〈ここのいま〉に広がっている世界とはまったく別の平面に、文字で書かれたこの作品が、そのことばの力でもって立つ。

もちろんここで私は、自分自身が体験した古ぼけた銭湯の記憶を重ねている。思えばこの作品が書かれたという一九六七年には、私は大学三回生。

四畳半一間の下宿に住んでいて、風呂は坂道を下って五分ほどの銭湯だった。その銭湯のイメージを知らぬ間にダブらせている。

そのことがこの文章にくすんだ色合いを与えるうえで一つの力になっていることは否定できない。

しかしこの文章が立体的に立って見えるのは、そのような具体的な記憶の力だけによっているのではない。

じっさい銭湯の経験のない若い人にだって、この作品の世界は、私たちにとってとほぼ同じ ように立ち上がるはずである。

このように、書く人のそのときの世界と書かれた世界、読む人のそのときの世界と読みとられる世界とが二重化している。

そうして平面的な紙のうえに書かれた文字が、立体的な世界をそこに立ち上げる。

このことを確認したうえで、この作品の世界にはこれを書いた「私」の視点が貫かれ、読む人はそこに自分の視点を重ねるかたちで、ことばの世界を捉えている事実を見なければならない。

ことばの世界を貫く視点と、そこへの視点の重ね合わせ

文章を読んでいるそのとき、じつは読んでいる自分自身のことは、どこかへ行ってしまっている。br>もちろん意識から消えてしまうわけではないのだが、少なくとも意識の前面には立たない。

先に述べ たように、読んでいることばの世界のほうが図(前景)に立ち、読んでいる自分の身体の状況のほう は地(背景)に沈む。

映画館で映画を見るときなど、幕が開く前、まだ場内が明るいときには、劇場内のざわざわした雰囲気が私たちの身体をつつんで、それが図をなしているが、幕が開いて照明が落とされ、スクリーンで映像が動き出すとたちまち、私たちの身体をつつむ状況の側が地に沈んで、映 画の展開が図になっていく。

小説などを読むときもそれと同じである。

熱中すると、文字通り寝食を 忘れてしまうことすらある。

そうして自分の身体の側の状況を地に沈め、ことばの世界に入り込んでしまったそのなかで、ことばが立ち上がり、そのことばの世界を貫く視点に、読むものはおのずと自分の視点を添わせている。

もう一度さきの小品を読みなおしてもらえばよい。

そこには「私」の位置に視点をおいた遠近法がしっかり貫かれている。

「私」の位置は「流し場の下手」。といっても、その公衆浴場を知らないものには、ここと特定できるようなイメージは湧かないのだが、それでもかまいはしない。

ともあれカランの一つの前で身体を洗っている「私」がいる。そしてそこに話し掛けてくる三十歳すぎの女性がいる。

この女性と「私」とのやりとりが、読むものには「私」を軸にして立体的に立ち上がる。たとえば次の箇所。

見かけたことのない女性がそっと身を 寄せてきて「すみませんけど」という。

これを読んだとき、私たちはただちにこの「私」の位置に自分を重ねて捉える。

どこにも「私」と いうことばは書き込まれていないのだが、「見かけたことのない女性」というその言い方自体が「(私が)見かけたことのない」ことを含んでいるし、「そっと身を寄せてきて」というときのその「きて」に、「私」へと向かう方向をおのずと受けとめてしまう。

その流れのなかで、つづいて発せられる「すみませんけど」というせりふは、「私」へと向かう女性の側のことばとして聞こえる。

あえて分析的に言えばこうなるのだが、こうしたかたちで「私」の位置に自分を重ねて読みとるという過程を、私たちは何気なくごく自然にやっているのである。

登場する二人の学ることばも、この作品では、厳密にどちらがどう言い、それにどちらがどう答えたのかその主語関係がいちいち明示されていない。日本語の文章では、これがむしろ一般的である。

にもかかわらず、その対話がほとんど読み迷うことなく浮かび上がる。

二人のやりとりを抜き室日きして、次のように並べてみると、このことはさらにはっきりする。

「すみませんけど……」

「……」(振り向く)

「これで私の衿を剃って下さい」

「剃ってあげたいのだけど、ヵミソリを使ったことがないし……」

「いいんです、ただスッとやってくれれば」

「大丈夫かしら」

「ええ、簡単でいいんです」

「……」(ためらう)

「明日、私はオヨメに行くんです」

……

ここではあえて、せりふと仕草の主体を省いている。

にもかかわらず、ここにも立派に二人のあり さまが立ち上がってくる。

ただしこの立ち上がった世界をどの視点から眺めるかについては、もとの 文章から抜き出してこぅして並べてしまえば、いくつか可能性がある。

つまりやりとりする二人の外の第三者の視点から見ることもできれば、やりとりしている当事者である「私」の視点から見ること も、さらに言えば相手側の「女性」の視点から見ることもできる。

ただしもとの作品では、地の文が しっかり「私」の視点で貫かれているので、おのずとそこに自分の視点を重ねて読む。

ことばは、声で語られても、文字で刻まれても、それそのものとしては一次元の音の流れ、あるい は二次元平面上の模様の羅列でしかない。

ところがこれを聞き、これを読むものには、声の主、仕草の主がそこに立ち上がって見えてくる。

『恋愛映画』

のことを意識的に使った作品がある。鎌田敏夫の『恋愛映画』(新潮文庫)である。文庫本で二三七ページからなるこの本のすべてが「 」で囲まれたせりふからできていて、説明的な地の文がいっさいない。映画好きの二人が一緒に映画を見に行った帰りといぅ想定で、その対話のやりとりによってすべてが構成されている。どこを引いてもいいのだが、そこから一節だけ読んでみよう。

「悪かったかな、誘って?」

「そんなことありません」

「電話をして、仕事が忙しいから会えないって言われた時は、がっくりしたよ」

「あの時は、本当に忙しかったんです」

「電話をかけている方は、そんなこと分からないから……仕事をπ実に断られたんだって……」

「思いました?」

「思った」

「そんなことないのに 」

「思い切って、もぅ一度電話してよかった」

「そんなに難しく考えないでください(笑)」

「女性と出会って、電話番号を教えてもらって……勇気がいるんだ、最初に電話する時は」

「ずいぶん経験したみたいですね」

「いつも振られて(笑)」

「嘘」

「どうしたの?」

「え?」

「さっきから時計を見てるから」

「十一時までに家に帰らないといけないの。電話がかかってくるんです」

「ラブコール?」

「そんなんじゃありません」

「じゃ間に合うように出よう何にする?」

「何にしようかな……あの棚に並んでいるグラス、素敵ですね」

「あれ、マニティーのグラス……このバアは、グラスがなかなか素敵なんだ」

「じや、マティー二にしよう」

「おれは、ハーパーのロック……ビールじゃなくていいの?」

「いいんです、今日は」

「今日は今日はって言いながら、いつも違う酒を飲んでる」

「そうですね(笑)」

「ビールのグラスも、素敵だよ(笑)」

「だって強いお酒が飲みたくなる映画だったんだもの、『シー・オブ・ラブ』って」

「淋しい映画だったね」

「淋しすぎます(笑)」

「コンクリートの街の冷え冷えとした感じが伝わってくるような映画だったなあ……でも、刑事 ドラマとしても恋愛ドラマとしても、なかなか面白かった」

「恋愛っていうよりも、もっと切実な…

…誰かそばにいて欲しい。誰かに暖めて欲しい……そんな感じのする男と女の話でしたね」

「終わりの方で、アル・パチーノがエレン・バーキンをかきくどくだろう。きみがそばにいてく れないと、おれは夜も眠れない、何も出来ないって……あの気持ちがよく分かった」

「この間の『プリティ・ウーマン』とは、大違いでしたね……向こうは、おとぎ話のような恋だったし」

「どっちが面白かった?」

「女としては、夢がある方がいいです」

「汚れたアル・パチーノよりも、アルマーニのスーツを着たリチャード・ギアの方がいい?」

「絶対に(笑)」

「でも、男には、アル・パチーノの方が身近に感じられる(笑)」

せりふが交互するだけのこういうものを読んで、そこに男女二人のやりとりが浮かび上がるというのは、じつに不思議な気がする。しかし、まさにことばの世界とはこういうものなのである。

ここでは地の文がないために、私たちは二人の会話をちょうどすぐそばで盗み聞きしているように 第三者の視点から立ち上げることもできれば、男の視点に自分を重ね、あるいは女の視点に自分を重ねて、これを立ち上げることもできる。

いずれにしてもこれを読むとき無視点ということはありえない。

立ち上がった立体の世界があり、それゆえにこそ、その立体的な世界を眺める視点がどこかに据えられる。

そのようなかたちで人間のことばは現象するのである。