講師:居細工 豊

第二章 哲学と認識問題

1、哲学と認識問題

*人間の世界は、自然の「存在」の世界ではなく、意味と価値がつねにその関係を変様させる「生成」(変転)の世界である。こうした「価値生成」の世界についての普遍認識は、いかに可能となるのか。

ここに、「価値の哲学」の探求が出会うことになる根本の問いがある。

この難問にアクセスするためには、われわれは、ヨーロッパ哲学における「認識問題」の根本前提を書き替えねばならない。またそのことで、ヨーロッパの「存在問題」の全体像が顚倒されなくてはならない。つまり、ヨーロッパの認識問題と存在問題の総転回ということが、「価値の哲学」を新しく開くためのはじめの一歩なのである。

*ヨーロッパの近代哲学と現代哲学をとおして、最大の難問となったのは認識問題、すなわち哲学的認識は世界=客観を正しく認識できるか、という問いである。

それは、近代哲学では、「主観―客観の一致」の問題として、現代哲学では「言語と意味の一致」の問題として長く問われてきたが、解決されないまま現在にいたっている。

そしてこの問いの未解決が、独断論(実在論)哲学と相対主義(懐疑主義)哲学の長い対立を生み出してきたのだが、その経緯を大きく総括しよう。

*ギリシャ哲学以来、現代哲学にいたるまで続く「認識問題」の根本形式は、ギリシャのソフィスト、ゴルギアスの存在と認識についてのつぎの三つの論証によって象徴的に示される(以下は、後代の哲学者セクストゥス・エンぺイリコスによる整理)

(1)およそ存在を証明することはできない。それゆえ何ものも存在するとはいえない。

(2)仮に存在があるとしても、人間には認識(思考)できない。

(3)仮に存在が認識されたとしても、人間はそれを言葉にすることができない。

この三つの論証を私はゴルギアス・テーゼと呼ぶが、つぎの引用が、認識の不可能性についてのゴルギアスの論証の核心を、最もよく示す。

《思考されているものが、とゴルギアスは言う、そのままただちに存在するものとしてあるのでないならば、存在は思考されはしない》

(セクストゥス・エンペイリコス『ソクラテス以前哲学者断片集』・第Ⅴ分冊、内山勝利ほか訳、p63)。

同じくソフィストとして高名なプロタゴラスは、人間は万物の尺度である」と言ったが、これはつまり、認識の観点相関的な本性の指摘である。しかしゴルギアスの論証はもう一歩進んでいる。すなわち、「存在」と「認識」とは存在の本質を根本的に異にするゆえに、その厳密な一致はありえないということだ。これは以下に構図化できる。

「存在」≠「認識」≠「言語」

この構図こそは、ヨーロッパ哲学の歴史全体を貫いて、哲学の普遍認識の理念を揺るがし続けてきた「世界認識の不可能性|についての、反駁不可能な論証なのである。

*ローマ期のアカデメイア学派が長く懐疑論=相対主義の牙城となったことはよく知られているが、ここではストア派、キリスト教などの対抗思想が存在した。しかし二〇世紀後半の、分析哲学とポストモダン思想による相対主義哲学の席巻という事態は、哲学史上類を見ない。これを代表するのは、オーマン・クワイン、後期ウィトゲンシュタイン、ポール・ファイヤア—ベント、ジャック・デリダ、トーマス・クーンなどだが、ほかにもおびただしい追随者がいる(ただしルートウィヒ・ウイトゲンシュタインは、反形而上学だが相対主義ではない)。

現代相対主義哲学では、その論理は恐ろしく膨大化、複雑化、難解化している。たとえば、概念の「同一性」、|自己言及性」、絶対的な根拠の遡行不可能性、その他さまざまなパラドクス(逆説)や思考実験という議論の形式をとる。しかし、重要なのは、普遍認識の不可能性の論証として、現代相対主義は、本質的には、ゴルギアスが示した普遍認識の不可能性の「原理」以上のものを、何一つつけ加えてはいないということだ。つまり、「存在」≠「認識」≠「言語」という構図は、相対主義哲学の「原理」を表現し尽くしているのである。

*「存在」と「認識」と「言語」はその存在本質を異にする。これがゴルギアスの「不可能性の「原理」の要諦である。言いかえると、こうなる。認識は、どこまでも存在の代表象であって存在それ自体ではない。言語は認識(意味)の代表象であって認識(意味)それ自体ではない。それゆえ、存在、認識、言語の間の厳密な「一致」、つまり世界についての厳密な認識なるものは不可能である(つまり似た「絵」を描けるだけ)。

*ゴルギアスの普遍認識の不可能性の論証は、きわめて強力である。もしこれが正しければ普遍洞察の営みとしての哲学は、その正当性の根拠を失うことになる。つまり、普遍認識としての哲学は存在せず、たださまざまな哲学者による多様な「世界説明」が存在するだけである。ゴルギアス・テーゼの「原理」は、哲学の営みへの死刑宣告を意味するのである。

このことはまず、自然科学が成し遂げた自然世界の「客観認識」を説明不可能なものとする(現代の科学哲学ではこのことが中心主題である)。つぎに、さらに決定的に重要なことは、この「不可能性の原理」は、人間世界の「善悪」、「正義・不正義」の普遍的な根拠をも否認する。途中をスキップしていえば、それは、「善悪」、「正義・不正義」は、結局のところ「力」だけがこれを決するという結論へと行きつくのである。

*近代哲学者たちは、事態の重大性を自覚していたために、例外なく、普遍認識の可能性を証明しようとして格闘した。コント以来の実証主義科学、現代の論埋哲学者(ゴットロープ・フレーゲ、バートランド・ラッセルとそれに続く論理主義者)たちもまた、同じ目的をもって努力を重ねた。しかしヨーロッパ哲学を通してこの認識の難問は解明されず、そのことが現代哲学における相対主義 (懐疑)哲学の全盛という事態をもたらしたのだ。 だが、つぎのようにいわねばならない。「認識問題」は、じつは二人の哲学者によって解き明かされていると。その名は、ニーチェ、そしてエトムント・フッサールである。

私は、ここで、この二人の哲学者による認識問題の根本的な解明の原理を、つまりゴルギアス・テーゼを完全に打破する認識の原理を、可能なかぎり一般読者が理解できるよぅな仕方で示してみたい。認識問題の完全な解明こそは、現在死に瀕している「普遍洞察としての哲学」を再生するための大前提だからである。

2本体論の解体 ー ニーチェ

*ゴルギアスが言うとおり、「存在」、「認識」、「言語」の厳密な一致はありえない。しかし、にもかかわらず、普遍洞察の方法が有効であり、普遍認識のありうることを証明、論証できるとすればどうだろうか。ここから出発しよう。

フリードリヒ・ニーチェとエトムント・フッサールによる認識問題の解明を通覧すると、この難問の解明は、ゴルギアス・テーゼに対する論理的な反証によっては果たされず、なによりまずヨーロッパ哲学における「存在論」の根本的な転回が必要であったことが理解される。一つずつ進もう。

まずニーチェによる伝統的「存在論」の転回。

*哲学における「存在論」とは何か。ひとことでそれは、世界の存在それ自体への問い、世界はいかにして、どのように、そしてなぜ存在するか、という問いであって、ギリシャ哲学以来のものだ。しかし、たとえば二〇世紀の哲学者マルテイン・ハイデガー は、この「存在の問い」をつぎのように変奏した

彼はいう。これまで哲学は世界の「存在」が何であるかと問い続けてきたが、「そもそも存在するとは一体どういうことか」とは決して問わなかった。自分はこの問いを、哲学の最も根本の問いとして立てる。そしてそれを、「存在の意味」の問いあるいは「存在の真理」の問いと名づける。

さらに彼はいう。この問いには現象学の方法が必要である。その意味は「オトギバナシを語ってはならない」ということだ。つまり、これまでの存在論はすべて「形而上学」となっていたが、そうではない仕方で「存在」なるものの本質に迫らねばならない、と。

ハイデガーの問いは独創的なものだった。彼は、この問いの着想を、ひそかにニーチェからつかんでいたと私は考える(その理由はすぐに分かる)。しかし結果として言えば、ハイデガーはあるところまでニーチェ的、現象学的に「存在の本質」を探求したが、途中から自ら「存在の形而上学」に陥ってしまった。これは現代存在論の挫折である。「存在論」の真の転回はこれを現代哲学はまったく理解しなかったが、ハイデガーではなくじつはニーチェによって果たされているのである。

*ニーチェの存在論の根本的転回を示すキーワードは、「遠近法」である。ポストモダン思想は、ニーチュのこの「遠近法」の概念を完全に相対主義的に解釈して、社会批判思想の大きな武器となした(とくに、ミッシェル・フーコー、ジル・ドゥルーズ)。「遠近法」の考えは、絶対的な認識や価値の観点などどこにも存住しない(それぞれの観点=遠近法があるだけ) という相対主義の主張を強力に補強する面もあるからだ。 しかしじつは、この大いに流通したポストモダン的「遠近法」主義は、ニーチェ哲学の核心とはまったく相容れないものだ。

以下の引用が、ニーチェの「遠近法」の概念の核心を示す。

《それゆえ、遠近法的観点が「仮象性」という性格をあたえるのである!遠近法的観 点が除去されても、なおも或る世界が残存するかのごとくであるとは!(中略)あらゆる力の中心は残余のもの全部に対しておのれの遠近法を、言いかえれば、おのれのまったく特定の価値評価おのれの作用の仕方、おのれの抵抗の仕方をもっている》

(ニーチェー『権力への意志』(下)原佑訳、p101)。

ニーチェの新しい存在論の要諦をつぎの言葉で示すことができる。すなわち、世界はそれ自体として「存在」してはいない。世界は「力」によって分節されつつたえず「生成」すると。

ここで、「あらゆる力の中心」とは、認識上の観点ということではなく、生き物の力、 その「欲望 — 身体」という中心を意味する。

生き物の「欲望 — 身体」という中心が、その生の力において世界を「解釈」する、つまり対象の「有用 — 有害」「よい - わるい」を「価値評価」的に区分し、そのことで自己の「世界」を分節形成するのである。

*ニーチェの「力と世界」の構図は、世界は主観の「認識裝置」に応じて(相関して)現われ出ると捉える限り、イマヌエル・カントにおける「認識装置」と「物白体」の構図と少し似ている。だが、カントでは、「物自体」としての世界は世界=存在の本体あり、それゆえ認識された世界は「現象の世界」、つまり存在の仮象である。

ニーチェの「生の力」という中心を単に「世界自体」を眺める観点の中心と考えると、さまざまな遠近法からの無数の「世界」が存在することになり、相対主義的認識論と重なる。しかし、じつはニーチェでは、この構図が逆転されている。このことの画期性が理解されねばならないのだ。

*『権力への意志』の「認識としての権力への意志」でニーチェはこう書く。

事物自体が何であるかという伝統的な問いは、われわれはいかにして事物があるということを知るのか、という問いに代えられるべきである。

事物の存在とは根源的なことではない。むしろ《「事物を定立するもの」のみが実在的であるのではなかろうか》(同前、(下)p104)

物自体ではなく「自物を定立するもの」、つまり生きものの「欲望 — 身体」という力、そしてこれによって定立された世界(生の世界)、これだけが真に存在するものではないだろうか。あるいは、いわゆる「存在の世界」ではなく事物がそこで定立されたところの「生成の世界」、これだけがリアルなものでないだろうか。

そしてわれわれが「客観世界」と呼ぶものは、この「生成の世界」の投影として想定されたもの、つまりその相関者にすぎないのではないのか。

*ここで私は、細かな論証を省いてニーチェ存在論の根木図式を大きく敷衍ふえんしよう。

まず、ニーチェの存在論の構図を「力ちから相関そうかん図式ずしき」と呼ぶことができる。その要諦は以下である。

まず「存在」(世界自体)があって、つぎにその認識としての「生成の世界」があるのではない。

根源現象はそれぞれの生き物の「生成の世界」であり、その集成として「客観世界」(存在自体)

が定立されるのであると。これをさらに整理できる。

① これまで哲学者たちは、「世界それ自体」(本体)が客観的に存在し、それを正しく(あるがままに)認識することを客観認識(普遍認識)と考えていた(主観と客観の一致)。

② だが、「それ自体として存在する」と言えるのは、「力の中心」(欲望 — 身体)とそれが分節する「生成の世界」(実存世界)のほうである。

少なくとも、誰であれ、自分が生きている世界(生成の世界)の現実性 — 実在性を疑うことはできないからだ。

この生成の世界は「力」の中心からする遠近法においてのみ生成する。

それゆえ、 それ自身「同一」である客観的世界なるものは、誰にも経験されえずまた認識されない世界つまり一つの想像され、捏造ねつぞうされた「抽象観念」にすぎない。

③ 生き物の「実存世界」(生成の世界)だけが現実存在する。だが人間は、言語ゲームを 通してそれぞれの「実存世界」を交換しあう。そのことが人間をして、私が経験しているのと「同じ世界」を、他者たちもまた経験していることを知る(信じる)。こうして、「客観」とは、《主観から主観へとはたらきかける一種の作用にすぎず……主観の一様態であるとの仮説》こそ、必然的なものとなる(同前、(下)、p104)。

*『権力への意志』「第三書 Ⅰ認識としての権力への意志」、このテクスト全体が、彼の「力 — 世界相関」の構図の記述であることを、読者は容易に読み取ることができるはずだ(膨大な遺稿集からこの構図の全体像を把むことはきわめて難しい)。

二―チェの「遠近法」の概念は、こうして、相対主義的観点ではなく、なにより伝統的な「存在」概念の根本的顚倒としての、完全に新しい「存在論」なのである。これを私は、存在についての「本体論の解体」と呼ぶ。

また、ニーチュのこの世界生成の存在論を、後に私は、「欲望相関性」の概念へと位相変換する。

この力相関性 — 欲望相関性の構図が、われわれの「価値の哲学」の始発点となる。

*さてしかし、つぎのことも言っておかねばならない。

つまり、ニーチェの「本体論の解体」は、読者にとって、「世界それ自体」の存在の否定と受けとられる可能性がある。

「世界は存在しない」という論証自体は帰謬論的にはいくらでも可能であり、ゴルギアス以来そうした説は無数に行なわれてきた。だがそれらはキベン論的な誤謬推理にすぎない。

ニーチェの本体論の解体は、そうした世界の非存在についての思弁的な論証ではないし、そもそも世界の非存在ということをまったく帰結しない。

だが、このやや込みいった問題は、ニーチェの「本体論の解体」を引き継いだフッサー ルの「認識論の完全な解明」によって、十分な解決を与えられることになるだろう。

さしあたりこう言っておこう。誰も経験しえない「世界それ自体」なるものは、まったく存在しないもの、またそれゆえに認識不可能なものではなく、むしろただ、どんな意味でも認識対象ではありえないもの。なのであると。

認識論の難問

「世界=客観」を正しく認識できるか

という最大の難問。

近代哲学では「主観-客観の完全一致」、

現代哲学では「言語と意味の完全一致」の問題

ゴルギアステーゼ

「存在」≠「認識」≠「言語」

ゴルギアス・テーゼによる認識の不可能性の根本構図は以下だった。「存在」「認識」「言語」は存在本質が異なるゆえにその間の厳密な一致はありえず、それゆえ正しい認識は不可能である。独断論(実在論)哲学と

相対主義(懐疑主義)哲学の対立

※独断論とは勝手に決めた原理から結論を導くやり方。検証不可能な主張。

※相対主義とは人間の認識や評価はすべて相対的であるとし、真理の絶対的な妥当性を認めない立場。

“私の意見”がなく「ものごとは見方を変えると何とでも言える」「正しい考え方なんてどこにもない。」と主張するのが相対主義の基本的な主張。

「普遍認識は存在しない」という言説は、独断的な「正しさ」を競う論争となったり、相対主義的な「正しさなんてどこにもない」という前提を持った結果、意見を交換し、共有し、調整し、作り上げていく土台を育てず、結局のところ「力」の強いものが勝つことになってしまう。

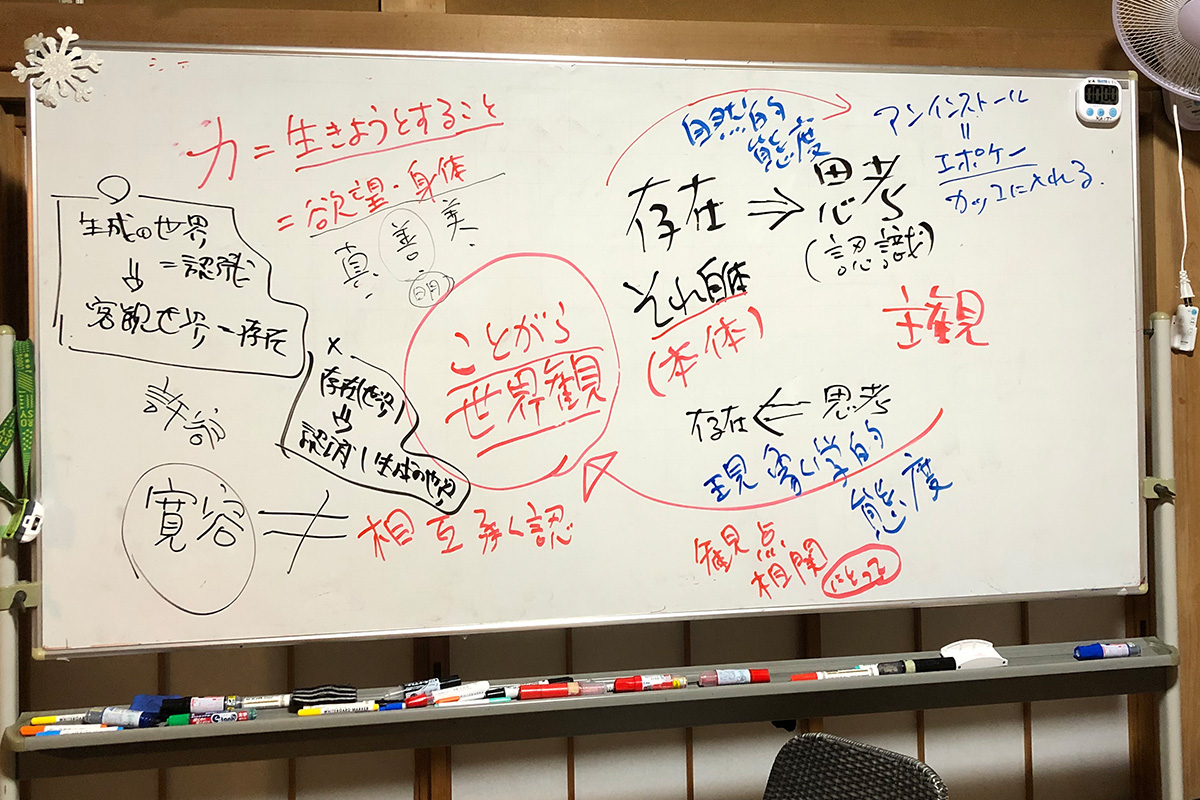

本体論的転回・認識論の解明へ

そもそも「認識するとはどういうことか」

の解明が必要。

認識論の問題の本質は、自明な事実を論理的に反証してみせることではなく、事実と論理のズレが生じうることの本質を解明することが必要。

認識論の解明は、ニーチェの存在論の根本的転回(本体論の解体)と、フッサールの「現象学的還元」の方法で可能となる。

自然的態度

目に見えるものや感覚器官によって知覚・認識できるものが客観的な実体として存在すると考える、これを自然的態度という。

自然・物(事実領域)の

共通認識に便利な方法

計測技術の発達によって、自然の諸側面は数学化できるようになった。

自然世界は「誰にとっても同一の存在様態として」デジタル表記で共通認識できる体系を持った。

特に、厳密な普遍的確信が成立する自然世界の観察には、

本体(客観的な実体として事物が存在する)を前提に置くことは合理的で便利と言える。

現象学的態度

絶対的な客観的実体・事実というものは存在せず、

あらゆる認識行為は「主体による生活世界の“主観的な確信”である」と考える、これを現象学的態度(還元)という。

世界観・事柄(本質領域)の

普遍洞察に必要不可欠な「認識」について

まず「存在」があって、つぎに存在の認識をしているのではない。

生命が持つ欲望や生きようとする力から生成される価値相関的な(それぞれの)世界だけが実存していると言える。

つまり、全ての認識は「主観的な確信」であると言える。

ことがらや世界観を考える時には、この見方こそ適切であるだけでなく、むしろ不可欠なのである。たとえば、キリスト教を信仰する人の世界確信と、仏教の信者の確信、どちらが正しいかと問うことは、「本体」(絶対的な正解)を前提にしていて、検証の可能性がどこにもなく認識論的に無意味である。しかし、両者がなぜ異なった世界観の確信をもつのか、また、なぜ絶対的な正解がないと言えるのかを問うことは、有意味である。

現象学的態度の話し合いの中、生徒のHさんが取り出した写真。

「何色に見える?」と参加者に聞いてみると、人によって明らかに見えている色違うのです。

「布が灰色・靴ひもが緑」と「布がピンク・靴ひもが白」とそれぞれが自信満々に答えます。え〜!!とみんなの見え方の相違に驚き!

私たちの見ている世界がそれぞれの観点相関的な「主観的確信」であることの一例ではないでしょうか。

宿題

ゴルギアステーゼが「世界認識の不可能性」についての、反駁不可能な論証である事を説明し、にもかからず、普遍洞察の方法が有効であり、普遍認識のありうることを証明せよ。(300字~350字以内)

回答のお手本

ゴルギアス・テーゼが、反駁不可能なのは、認識は、どこまでも存在の代表象であって存在それ自体ではない。

言語は認識(意味)の代表象であって認識(意味)それ自体ではない、つまり世界についての厳密な認識なるものは不可能であるからである。

しかし、人間の実存を普遍洞察すれば、普遍認識が可能となる。

誰であれ、自分が生きている世界(生成の世界)の現実性ー実在性を疑うことはできない、つまり、生き物の「実存世界」(生成の世界)だけが現実存在する。

人間は、言語ゲームを通して、それぞれの実存世界を交換し合う。そうして「客観」(存在自体)が定立されると言うことができる。 このように、実存の世界だけが現実存在するのであって、客観世界は定立されたものであるという普遍洞察によって、ゴルギアス・テーゼは乗り越えられるのである。(350字)

※「代表象する機能」とは、[それ自体ではなく他のものを表象する機能]ということ。(最初期フッサールにおける空間思想― 「理念化」の概念を中心として/小熊正久より引用した)

参加者の回答

「認識」は「存在」を仮に形づくってみせたものに過ぎず、同じように「言語」は「認識」を仮に形づくってみせたものに過ぎない。

したがって、「認識」・「存在」・「言語」の間には厳密な一致はないということになり、この世界についても「普遍的」な認識というものは存在せず、個々人による「多様」な認識が存在するだけとなる。

だが、ニーチェの遠近法の概念を、「絶対的な認識や価値の観点というものは存在せず、個々人にそれぞれの観点がある」と捉えるのではなく、「事物の存在を認識する手立て、すなわち言語を用いることだけは実在的である」と解釈することで、「普遍的な認識」が存在しうることを説明できる。

少なくとも、言語を用いることで事物の存在を認識できる「世界」に生きている自分そのものの実体を疑うことはできないからである。(348)

存在、認識、言語は本質的に異なる概念であり、各々の一致はあり得ない。

そのため「世界それ自体」が客観的に存在し、それを正しく認識して言語化しようとすると、個々で齟齬が生じ、「普遍認識の不可能性」は反駁不可能だという結論に陥ってしまう。

ところがこの観点を逆転させる、即ち主観によって世界が認識され、その集成として初めて事物の存在が客観的に定立されると解釈すれば、「世界それ自体」は認識対象ではあり得ず、普遍認識という定義が根本から覆る。

この解釈においては、客観とは主観の一様体のことであり、言語を通じて各人の多様な主観を交わし認め合うことが、事物を普遍的に認識しようとする試み、つまり普遍洞察だと言える。

そしてこれにより導かれる客観こそ普遍認識に他ならない。

このようにして普遍認識があり得ると証明できる。/350字

認識とは、存在の代表象で、存在それ自体ではない。言語は認識の代表象で、認識それ自体ではない。存在、認識、言語の厳密な一致は無く、絶対的な客観認識はあり得ない。

ここで、認識問題を「そもそも認識するとはどういうことか」という問いに変えると、原理を解明できる。認識とは、人が言語ゲームを通して、主観から主観へとはたらきかけて生成する確信といえる。

具体例を挙げて論証したい。「思いやり」とは何かの問いに対し、絶対的な答えはない。

(真実の「思いやり」はないというのは相対論。「思いやり」とは自己犠牲であるというのは独断論。)

しかし、無視されて嬉しい人はおらず、「思いやり」の存在や大切さを誰もが確信していることは疑えない。

このように、我々の確信を検証していく普遍洞察の方法は有効であり、普遍認識もあり得る。(350字)

認識は、どこまでも存在の代表象であって存在それ自体ではない。

言語は認識の代表象であってそれ自体ではない。

それゆえ、存在、認識、言語の間の厳密な一致、つまり世界についての厳密な認識なるものは不可能であり、ゴルギアステーゼが世界認識の不可能生についての反駁不可能な論証だと言える。

しかし、ニーチェによる伝統的「存在論」の転回では、事物自体ではなく「事物を定立するもの」、つまり生きものの「欲望ー身体」という力、そしてこれによって定立された世界(生の世界)、これだけが真に存在するもの、あるいは、いわゆる「存在の世界」ではなく事物がそこで定立されたところの「生成の世界」、これだけがリアルなものと捉えている。

したがって普遍洞察の方法が有効であり、普遍認識がありうると考えられる。(305字)

世界認識の不可能性については存在と本質と言語は根本的に違うのである。

人間が何かを認識する時には何か存在の代わりのようなモノで認識する(時間の存在を時計で認識)。

また、言語は認識(意味)の代わりみたいなモノである(例えば幸福と感じるのは人々の笑顔と表現)だから存在と認識と言語は一致しないと説明できる。

つまり世界認識は絵みたいなモノとしか言えない。

しかし、我々は言語ゲームを通して主観から主観へ働きかけを行うことで、普遍認識(世界認識)を可能にする。

本体が存在して客観認識するのではなく、『欲望―身体』から遠近法で生成する抽象概念として認識する。

そして、言語ゲームによる「生成の世界」を通して認識する。

そして人間は言語ゲームによる「客観世界」を生まれさせる。

そのことが存在となり得るからである。

(348字)