講師:居細工 豊

第二章 本体論的転回と認識論の解明

3、認識論の完全解明 ― フッサール

*フッサール現象学によるヨーロッパ認識論の解明について、すでに私は、さまざまな角度から論証してきた(『現象学入門』『哲学とは何か』など)。ここでは最も重要な論点にしぼって解説しょう。まず、そもそも何が明らかにされることで、認識論の難問は解明されるといえるのか。

*ゴルギアス・テーゼによる認識の不可能性の根本構図は以下だった。「存在」「認識」「言語」は存在本質が異なるゆえにその間の厳密な一致はありえず、それゆえ正しい認識は不可能であると。

だが、たとえば、誰でもゆっくり歩く亀を追い越すことができるし、流れている川に入

ることができるが、相対主義的帰謬論はこうした自明の事実をいつでも論理的に反証できる(ゼノンやプロタゴラス)。だれもが認める数学や自然科学の認識さえも、相対論理によって反証することができる。問題の本質は、自明な事実を論理的に反証してみせることではなく、そうした事実と論理のズレが生じうることの本質を解明すること、そもそも「認識するとはどういうことか」についての、つまり、「認識の本質」の解明が必要なのである。そして現代哲学はこのことに決して成功しなかった。

*「認識の本質」の完全な解明の第一歩は、すでに見たようにニーチュによって刻まれ た。認識するとは、まず「存在」(客観)があり、つぎに客観世界についての認識 - 把握が現われる、という伝統的認識論の大前提が、彼によって顚倒された。むしろまず生の世界、「生成の世界」が現出し、そこから「客観的世界」(存在自体)という観念が「定立」されるのであると。 フッサールはこの考えをニーチェから直接受けとったのではないが、両者の哲学的直観 は完全に一致している。フッサールは、このニーチェ存在論の構図の上で認識論の完全な解明を果たすのである。

*認識問題の解明は、ただ「現象学的還元」の方法によってのみ可能である、とフッサールは主張する(『現象学の理念』)。だが、彼の難解なテクストから「現象学的還元」という方法の要諦を捉えることは至難であり、そのため現代哲学では、ニーチェの存在論の転回とともに、フッサール現象学が認識問題を解明したということ自体がまったく理解されていない。私はこの「解明」のありようを思いきってデフォルメし、現象学における認識論的解明を示す二つの構図として、一般読者に理解できるように示してみたい。

*「現象学的還元」の概念は、ふつう、エポケー、括弧入れ、現象学的残余、純粋意識、その他の多くの術語で解説される。しかしその要諦はひとことで示すことができる。つまり、一切の認識を「確信」の成立とみなすこと。一切の認識、日常的な認知から学的な認識までのすべてを、主観における確信の成立(構成)とみなすこと、この視線の変更によって認識問題の難問は解明されるのである。

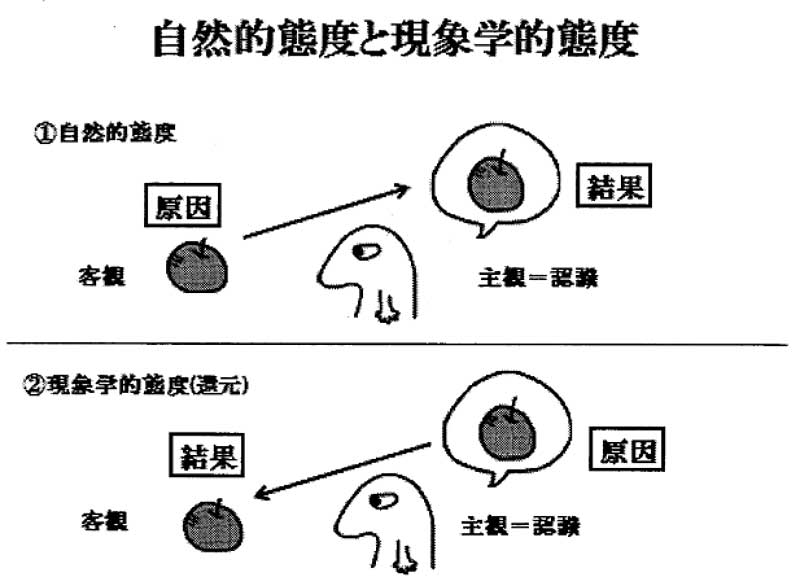

*つぎのように考えよう。目の前にリンゴがある(客観)。私には「赤くてつやつやした丸 いもの」が見える(認識)。ここで「客観」と「認識」の関係を二通りに考えることができ る。

まず、①自然的態度。リンゴがそこに存在するので(原因)私に「赤くて丸いもの」が見える(結果)。しかしつぎにこれを逆転して考えることもできる。

すなわち、②現象学的態度(還元)。私に「赤くて丸いもの」が見 える(原因)。それゆえ私は、そこにリンゴが 存在するという確信をもつ(結果)。

ここで注意すべきは、この二つの見方(客観が原因で認識が結果と、主観(認識)が原因で客観の確信が結果)のうちいずれかが正しい、と考える必要はないこと。どちらの考えも論理的に妥当であり、背立的ではないということである。

重要なのは、事物対象(自然的対象)を考えるときには、②の見方は不便であり合理的とはいえない。

しかし、ことがらや世界観については、②の見方こそ適切であるだけでなく、むしろ不可欠なのである。

*たとえば、キリスト教を信仰する人間は「神が世界を創造した」という世界確信をもっており、仏教の信者は、「世界は輪廻転生する」という確信をもっている。

ここで、どちらが正しいかと問うことは、「本体」(絶対的な正解)を前提にしていて、検証の可能性がどこにもなく認識論的に無意味である。

しかし、両者がなぜ異なった世界観の確信をもつのか、と問うことには意味がある。

またなぜ絶対的な答えが不可能かと問うことも、有意味である。これらの問いに誰もが納得する答えを与えることが、人間の認識の本質を解明することになるからである。

なぜ異なった宗教が存在し、異なった世界確信が生じるのか。こうした問いに答えるには、われわれは①の見方ではなく、必ず②の見方を取らねばならない。

どのような世界経験(主観)が人々の異なった世界確信(客観確信)を構成するのか、という見方こそが、これに答えを与えうるからだ。

*さて、現象学的還元の方法にしたがって、一切の認識を主観のうちで成立する確信と考える。

するとつぎの、二つの認識 — 確信形成の本質構図が現われる。

⑴「間主観的確信構成」の構図

一切の認識は、本質的に、以下の三つの確信構成に区分される。

①個的確信(主観的確信)……個人の主観内でのみ生じる確信(存在 — 様態確信)。他者と共有されえない。事象の孤独な目撃(幽霊、神を見た)。幻視や幻覚など。

②共同的確信……二人以上、複数の人間の間の共通確信。最小のものは、二人だけの「真実の愛」。最大のものは世界宗教。ここではきわめて多くの人間が、特定の宗教的世界観を確信的に共有する。

③普遍的確信……共同的な共通確信であることを超えて、理性ある人間の間で必ず共有されうる確信。数学や自然科学に代表される認識 - 確信、さらにある種の哲学的認識‐原理(神の存在証明の不可能性など)。

共同的確信と普遍的確信はともに「間主観的確信」だが、③普遍的確信のみが普遍妥当的 な間主観的確信、つまり普遍的認識と呼びうる。

ここから、第二の認識の本質構図が導かれる。

⑵主観における共通確信成立の二領域

一切の主観における確信成立は、厳密な普遍的確信(認識)が成立する領域と成立しない領域とに区分される。

①厳密な普遍的確信(いわゆる客観的、普遍的認識)が成立する領域。

すなわち数学、基礎論理学、自然科学の領域。ここでは、宗教、民族、文化、言語の違いに関係なく、誰にも共有されるほぼ厳密な共通確信(世界説明)が成立する。

②厳密な普遍的確信が成立しない領域。

すなわち、感受性、価値観(審美性、倫理性)を基礎とする世界観の領域。ここでは、世界観(像)の厳密な一致は原理的に生じえない。人間の感受性、価値観は、時代、文化、風土、生育環境、生来の資質など複数の諸要素に規定されるため、厳密な一致はそもそも不可能である。

*いま確認した現象学による二つの認識の本質構図によって、認識問題は以下のように解明される。

まず、絶対的な客観認識というものは存在しない(「客観それ自体 = 本体」は経験されえないものであり、それゆえ認識対象となりえない)。

しかし、にもかかわらずこのことは「普遍認識」(客観認識)の不可能性を意味しない。むしろ右の二つの現象学的認識構図は、つぎのことをわれわれに示す。

普遍認識とは、主客の一致による認識ではないし、また多くの人間に共有される認識(確信)なのでもない。

すなわちそれは、文化、宗教、あるいは価値観の相違にかかわらず、その不可疑性が「誰にとっても」成立するような「確信 - 認識」として定義される。

じっさい、こうした「普遍的な間主観的確信 – 認識」をわれわれは普遍的認識、あるいは客観的認識と呼んできたのである。

ここからさらに、二つの重要な帰結が現われる。第一に「自然科学の客観認識」の本質が何であるか、第二に、これに対応して、「人文領域において普遍認識」が成立する条件が何であるかについても、一定の規定が与えられる。

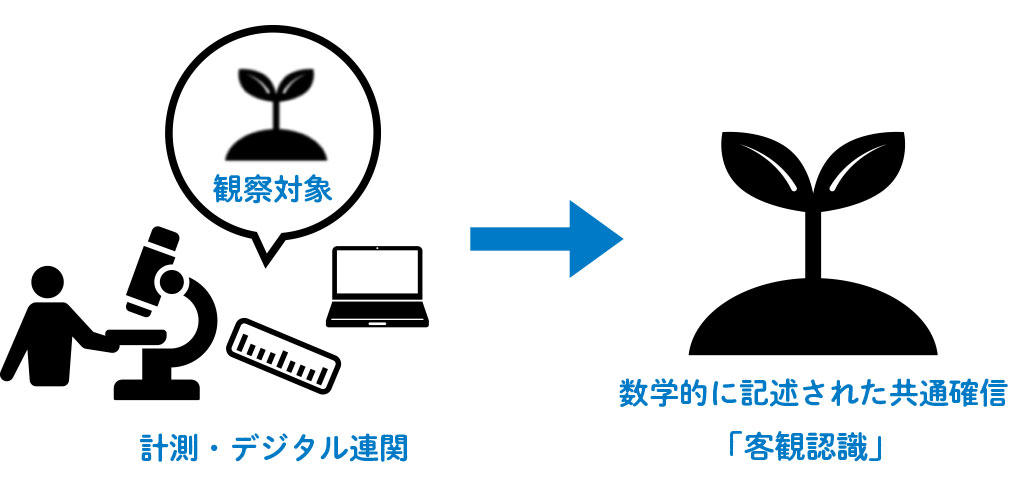

*まず自然科学の「客観認識」については、まさしくフッサールがその本質を「自然の数学化」として解明している。(『ヨーロッパの学問の危機と先験的現象学』第2部第9節 細谷恒夫、木田元訳)。

自然科学の認識は、哲学の普遍洞察の方法による「世界説明」からの発展形態であって、いうまでもなく「真理」(本体)の認識ではない。すでに触れたが、哲学ではたとえば万物の原理(最小基体)を「水」と主張する。化学は、これを一つの「仮説」として実際に自然に働きかけて試すが、この検証は、科学は、測定 - 計測技術(テクノロジー)によってのみ可能となる。この計測のテクノロジーが科学の方法の第一の命である。

もう一つある。科学は計測技術によって観察された自然の諸側面を、数学的な記述体系として整備する。つまり、自然存在の諸側面、その諸性質、構造と因果の連関を完全に数学的な記述として体系化することで自然科学は成立する。このことで自然世界は、「誰にとっても同一の存在様態として」把握される対象となる。 要するに、自然科学は、客観と認識(主観)との厳密な一致として成立するのではなく、誰にとっても同一の存在様態として把握され記述された「世界説明」にほかならない。そして自然世界については、この諸性質と因果連関についてのデジタル表記以上に合理的な(普遍的な)世界説明の方法原理はありえないのである。

*現象学による認識問題の解明の、もう一つの決定的に重要な帰結は、人文領域における 普遍認識の可能性の条件の解明である。そもそもここに、ヨーロッパの認識問題の真の主影がある。 近代の自然科学の登場は、客観的世界認識の完成された方法として人々に受け止められ た。数学者ピエール=シモン・ラプラスによる「ラプラスの魔」の概念はそれを象徴する。自然科学の厳密な認識に対する過大な信仰は、さらに、一九世紀後半に、コント以来 の実証主義科学の方法へと転移される。コントによれば、自然科学の方法に基礎づけられ た実証的な社会科学の方法こそが、近代哲学に代わって人文領域の普遍認識を実現する。もう一方で、現代論理学は、認識言語の論理学化(=数学化 - 厳密化)によって、この領域における普遍認識の可能性を求める。 だが、これら二つの人文領域における普遍認識の可能性の探求は、「本体論」を脱却し ておらず、それゆえ普遍認識論の可能性として挫折する運命にあった。「自然の数学化」あるいは「言語の数学化」という近代科学と現代論理学の根本方法は、人文領域では原理的に無効である。なぜか。

*自然世界の客観的認識は、自然の現象を数学的な記述体系として描くことで可能となっ た。 しかし人文領域の世界は、人間世界が創り出す価値 — 意味の諸関係のたえざる「生成」の世界である。人間の価値 - 意味の世界は、欲望、エロス、感情の諸関係の世界であり、デジタル連関としては決して把握されない。この領域にアクセスするには、まったく新しい方法上の基礎概念を必要とするのである。

*総括しよう。 ニーチェの本体論の解体とフッサールの認識問題の解明は、近代哲学における最大の哲学的達成だったといってよい。ピエール・ド・フェルマーの最終定理の謎はそれが解明されるのに二〇〇年を要したが、哲学における認識問題の謎の解明には二五〇〇年を必要としたのだ。 この解明は、まず、普遍認識の可能性を求める近代哲学の全体の努力が大きな錯誤のう ちにあったこと、このことが独断論と相対主義という不毛な対立を生み出し続けているこ とをわれわれに教える。さらに、人文領域における普遍認識の可能性は、自然科学が達成 した客観認識の方法からは決して導くことができないこと、人間の価値 - 意味の関係世界 を捉えるには、完全に新しい方法概念の創設が必要であることを、はっきりと示す。 人文領域の普遍認識に必要な新しい方法概念の手がかりを、われわれはどこに求めるベ きだろうか。「価値の哲学」の原理論の基礎づけ、これが次に現われる課題である。

現象学的態度で観る「普遍認識」とは

まず「絶対的な客観認識」「主客の一致による認識」も存在しない。

普遍認識とはその不可疑性が「誰にとっても」成立するような「確信 - 認識」として定義される。

こうした「普遍的な間主観的確信 – 認識」をわれわれは普遍的認識、あるいは客観的認識と呼んできた。

さらに、「普遍的確信(認識)について」自然科学領域と人文領域に分けて以下に説明する。

自然科学領域/自然・物(事実領域)

すなわち数学、基礎論理学、自然科学の領域。

ここでは、宗教、民族、文化、言語の違いに関係なく、誰にも共有されるほぼ厳密な共通確信(世界説明)が成立する。

自然科学領域の

客観的・普遍的認識とは

計測技術の発達によって、自然の諸側面は数学化することが可能になった。

それは、客観と認識(主観)との厳密な一致として成立するのではなく、誰にとっても同一の存在様態として把握され記述された「世界説明」にほかならない。

人文領域/世界観・事柄(本質領域)

感受性、価値観(審美性、倫理性)を基礎とする世界観の領域。

ここでは、世界観(像)の厳密な一致は原理的に生じえない。人間の感受性、価値観は、時代、文化、風土、生育環境、生来の資質など複数の諸要素に規定されるため、厳密な一致はそもそも不可能。

人文領域での普遍的認識とは

まず、生き物の「実存世界」(生成の世界)だけが現実存在する。人間世界が創り出す関係世界は、欲望、エロス、感情の諸関係のたえざる生成の世界であり、「本体」(絶対的な正解)はなく、デジタル連関としては決して把握されない。

しかし、人は言語ゲームを通して、それぞれの「主観」である「実存世界」を交換しあう。

そして、私が経験しているのと「同じ世界」を、他者たちもまた経験していることを知る(信じる)。そのことを我々は「確信 - 認識」として定義している。そして「普遍的な間主観的共通了解の成立 – 認識」を、われわれは普遍的認識、あるいは客観的認識と呼んできたのである。

私たちが社会の中で生きていく上で、「自然科学領域の問題」か「人文領域の問題」かを見極めることがとても大事です。

例えば、ある製薬会社の商品に大きな問題が発覚したとします。

そこで、その会社は、問題があった商品だけの回収にとどまらず、風評被害を恐れて、問題のない商品まで回収したとします。

しかし、それは正しい行動でしょうか?

他の商品に問題がないという科学的根拠・確信があるのであれば、不要な回収に力を入れるのではなく、

不安になっている消費者に説明し、消費者の不安を解消する方向に努力をすることが必要なのではないのでしょうか。

このように、自然科学領域の部分に誤りがあるのであれば、検証に基づき訂正することが必要です。

もし、人文領域(人の観念)で他者から誤解されているのであれば、

理解してもらえるように働きかける努力をしながら、毅然とした態度をとることがとても大切です。

宿題

本文(48ページ)に「一切の認識、日常的な認知から学的な認知までの全てを、主観における確信の成立(構成)とみなすこと、この視線の変更によって認識問題の難問は解明されるのである。」とあるが、「認識問題の難問」とはどういうことか。 「ラプラスの魔」を例にして説明せよ。 (600字以内)

18-19世紀の科学の急速な進歩は世界の一切を科学的に解明-認識できるという観念を増大させ、科学信仰が強固となった。

数学者ラプラスの言はその象徴。しかし哲学では、認識問題は解決出来ない難問として、現在まで続いている。

フッサールによると自然科学は、自然世界そのものの客観的認識ではなく、「自然の数学化」による普遍的な共通了解の方法が成立しただけ。ここでの客観像は誰も納得する。

一方、人文領域では「数学化」の方法は役にたたず、諸説の乱立と対立がいたるところに拡がる。

これを克服しないと客観認識の難問を解くことにならない。

現象学はその最初の一歩。

回答のお手本 1

ゴルギアス・テーゼによる認識の不可能性の根本構図は、「存在」「認識」「言語」は存在本質が異なるゆえに、その間の厳密な一致はあり得ず、それゆえ、正しい認識は不可能であるということだった。

ところが、現代の自然科学の発展による、客観的世界認識の完成された方法として、ゴルギアス・テーゼを破るものが登場した。

その象徴的な概念が「ラプラスの魔」である。

ラプラスの魔とは、「もし全ての粒子の位置と運動量、そして物質やエネルギーに関する情報が完全にわかれば、未来の全てを予測することができる」という主張である。

これは、存在と認識の完全な一致は可能であると言うことである。また、これは、絶対的な客観認識は可能であるという主張でもある。

しかし、全ての粒子の位置と運動量、そして物質やエネルギーに関する情報を完全に知ることなどできない。

ゴルギアスが言うように、絶対的な客観認識と言うものは存在しない。なぜなら「客観それ自体=本体」は経験され得ないものであり、それ故、認識対象となりえないからである。

「認識問題の難問」とは、哲学的認識は、世界=客観を正しく認識できるか、という問いである。

それは、近代哲学では「主観-客観の完全一致」の問題として、現代哲学では「言語と意味の完全一致」の問題として長く問われてきたが、解決されないまま現在に至っているということである。(571字)

回答のお手本 2

ラプラスの悪魔は天文学者ラプラスが述べた超越的存在のことで、「本体(絶対的正解)」と同意である。

近代以降、自然科学の厳密な認識を過大に評価し、社会科学だけでなく人文領域においても自然科学の方法に基づいて普遍認識を実現しようという試みがなされた。

だが、個々人の経験に基づきそれぞれが異なった客観確信を形成するという人文領域にアクセスするには、主客の一致による認識ではなく、また多くの人間に共有される認識でもなく「主観的な認識によって客観的な確信がもたらされるとする現象学的態度」を必要としたということ。(250)

参加者の回答

認識問題の難問とは自然科学の普遍認識でなく、人間世界が創り出す「生成の世界」における普遍認識のことである。

つまり人間の価値や意味の関係世界を捉えるための新しい方法概念の創設が必要である。その難問を解決するために我々は、仮説的な思考や主観で多様な人々と対話を行い、確信から認識へと導く必要がある。

人間は科学の進歩よって、人智を超えることができるようになった。ラプラスが夢想したような、全ての事象を計算で法則化し得る因果的決定論が成り立つ領域がある。本体(客観な実体として事物が存在する)を前提とし、デジタル表記によって「誰にとっても同一の存在様態」として普遍認識できる自然・事物の世界である。

その理屈が通らない領域がある。我々が生きている関係世界である。

認識を共有・蓄積できるツールは無数にあるにも関わらず、

我々の内的世界が進歩(幸せ)へ向かっているとは言い難い。

それどころか、相手に「私の正当性」を認識させようとすればするほどに溝が深まることは多い。

政治・宗教・野球の話に限らず、夫婦喧嘩・親子喧嘩・相続問題と枚挙にいとまがない。認識問題の難問がここにある。

なぜか。我々は、価値 — 意味の諸関係のたえざる「生成」の世界を生きている。

我々は、生き物としての「欲望 — 身体」を中心に置いて、それぞれが「主観における確信」を認識し、生きている。

世界はそれ自体として「存在」してはいない。

我々は、言語によって、それぞれの「実存」を交換しながら、世界(間主観)を共有しているのだ。

我々は人と向き合う時「客観的な正解」を目指そうとする視点を変更する必要がある。

他者にも私と同様にその人の世界観があることを前提におき、対話を通し「よりよい世界観」を共有・共創し続けていくことこそが、普遍洞察なのである。

ラプラスの魔とは、自然界のあらゆる力と宇宙全体のある時点における状態を完全に把握することができ、かつ、これらの素材を完璧に解析する能力をもった仮想的な知的存在。

このような魔にとっては宇宙の中に何一つとして不確実なものはなく,未来のことを完璧な形で予見することが可能となるということ。

まず、絶対的な客観認識というものは存在しない(「客観それ自体 = 本体」は経験されえないものであり、それゆえ認識対象となりえない)。

しかし、にもかかわらずこのことは「普遍認識」(客観認識)の不可能性を意味しない。

むしろ「間主観的確信構成」の構図と主観における共通確信成立の二領域の二つの現象学的認識構図は、つぎのことを示す。

普遍認識とは、主客の一致による認識ではないし、また多くの人間に共有される認識(確信)なのでもない。

すなわちそれは、文化、宗教、あるいは価値観の相違にかかわら

ず、その不可疑性が「誰にとっても」成立するような「確信 - 認識」、として定義される。

じっさい、こうした「普遍的な間主観的確信 – 認識」を、われわれは普遍的認識、あるいは客観的認識と呼んできたのである。

ここからさらに、二つの重要な帰結が現われる。第一に自然科学の「客観認識」の本質が何であるか、第二に、これに対応して、人文領域において「普遍認識」が成立する条件が何であるかについても、一定の規定が与えられること。(532)

「認識問題の難問」とは、そもそも「認識するとはどういうことか」についての、「認識の本質」の解明のことである。

「現象学的還元」によって認識問題を紐解くと、認識-確信形成の本質構図として「間主観的確信構成」の構図と主観における共通確信成立の二領域の二つが現れる。

この構図から考えられる普遍認識とは、主客の一致による認識ではないし、また多くの人間に共有される認識(確信)でもない。

文化、宗教、あるいは価値観の相違にかかわらず、その不可疑性が「誰にとっても」成立するような「確信-認識」こそが間主観的に妥当な普遍的確信(普遍認識)であるといえる。

例えば、「ラプラスの魔」は、ある瞬間におけるすべての原子の位置と運動量を知り得る存在がいると仮定すると、物理法則にしたがって、その後の状態をすべて計算し、未来を完全に予測することができるという主張である。

このように自然科学の領域では、因果をデジタル化し、自然存在の厳密な「同一性」認識を可能にする(普遍的確信=普遍認識を可能にする)ことができる。

しかし、認識言語の論理学化(数学化-厳密化)により普遍認識を可能にする方法は、デジタル連関として把握できない人文領域における普遍的確信を可能にしない。

どのように間主観的に妥当な普遍的確信を人文領域で可能にするかというのが今後の「価値の哲学」の課題である。