講師:居細工 豊

第八章・第2節 良心の疚しさ

*「いいわけ」は、ルールの違犯の指摘に対して、自己のうちに内的な理由のあることを示そうとすることだ。「いいわけ」は、かつての感受的全能の記憶にその根拠をかろうじてもっている。なぜ理由もなくさまざまな禁止やルールの要求に従わねばならないのか。とはいえ子は、自分の存在のすべてを親の力に負っていること、もはやこの感受的全能の要求が正当性をもたないことをうすうす知っている。

自己の内的自由を正当化するために子が用いるもう一つの手段は、「うそ」である。はじめの「うそ」は、母の叱責と「わるい子」という否定の刻印を免れようとする防衛本能的な反射にすぎず、まだ自己欺瞞でも自覚的な他者欺瞞でもない。だが、「うそ」によってうまく苦境を乗り越える経験が繰り返されると、子にとってそれは、「わるい子」という刻印を回避して内的自由を貫くための一つの新しい手段、一つの「能う」となる。

つねに要求と規範を押しつけ、たえず子の不従順を叱責する母親は、子に、本能的な「うそ」によって苦境を逃れる道を覚えさせる。巧みに「うそ」をつくことは、一方で、家政的ゲームの中で自己の苦境を切り抜ける一つの力能となるが、他方で、暗々裡の虚偽の意識、「良心の疚しさ」の原因となる。母の強制的な咎めに対して防衛的に「うそ」を繰り返す子は、同時にそのことで内的な傷を受ける。

*家政的ルールの違犯の一形態として「いたずら」がある。多くの子は、いたずらが母の全能的千里眼によって見破られるという経験をもつが、それでも子はいたずらをやめない。いたずらは、違犯が見とがめられないための工夫にともなわれている。いたずらは強く罰せられることもあるが大目に見られることもある。子は、いたずらを試みること で、親が与えるルールの重大さの度合いを試し、測るのだ。

「いたずら」はまた、きようだいや仲間たちとの共犯的なルールの侵犯の形をとる。この共同謀議は、ルール=規範の侵犯の責任を分与することで和らげるだけではなく、親のルール=規範とは別の、自分たちの共通ルールの世界を打ち立てる試みの端緒となる。ルールの共犯的侵犯によって、子(たち)は、はじめて、親の絶対的ルールに対抗しうる自分たちの「よい‐わるい」のルールが存在しうることを知る。

子は、いずれ親の与える絶対的ルールの世界の威力から徐々に離脱し、友人関係や公共的な人間関係のルールの世界に入り込んでゆく。「いたずら」は、子が、自分たちの新しい「よい‐わるい」のルールを形成し、自らその秩序を調整してゆく能力を身につけてゆくための、はじめの通過儀礼である。

*「よい子-わるい子」の承認をめぐる親と子の確執は、やがて、家政の役割関係の中で、その本質的な意義を展開する。子は、母のルール=規範にさまざまな手段で抗うが、しかし、家政ゲームの役割関係の中で、何らかの仕方と度合いで「よい子」たる承認を獲得してゆかねばならない。

この困難に満ちた課題が成功裏に果たされるか否かの大きなカギを握るのは、母の情愛と歓待に満ちた配慮である。

強情な子、我の強い子は、母のうちに焦燥と疲労をため込ませ、親和、愛着、歓待という関係感情エロスを後退させる。母の側にも資質的、環境的な条件がある。禁止、ルール、規範の威圧的な要求が親和的、歓待的配慮を上回ると、双方に防衛と攻撃性が現われて親和的関係感情を凌駕し、暗黙の対抗関係が進行する。 こうした母子の関係性を、日常的な人間関係での相互の愛情要求の不満足から現われるルサンチマン、憎悪、攻撃性といった関係的経験から、われわれはたやすく洞察できる。母の情愛ある配慮を欠くところでは、子にとってルール=規範の要求は親の圧制と感じられ、内面の不満と反感を暮らせる原因となる。だがまたこの事態は、子の内面に「良心の疚しさ」といぅ重荷を蓄積させる。

*《道徳的価値としての〈非利己的なもの〉の由来、およびこの価値を発生せしめた地盤の標示については、まず差し当たってのところ次の点だけを示しておこぅ。良心の疚しさこそが、自虐への意志こそが、非利己的なものの価値を生みだす前提となったのだ、と》(ニーチェ『道徳の系譜』信太正三訳、P468)

ニーチェの「良心の疚しさ」とは、僧侶的価値評価様式へと反転した人間の倫理的意識を意味する。「良心の疚しさ」の概念は、ただちにフロイトの「超自我」の概念を想起させる。ヨーロッパ的(キリスト教的)道徳性を象徴する「良心の疚しさ」の起源を、「共同体の祖先たち」への負い目に求めるニーチェの理論は、わずかに変奏するだけでつぎのフロイトのテーゼに重なる。すなわち、「父」の禁止の威力とそれへの畏怖(いふ)、つまり「超自我」こそが、人のその後の永続的な「良心」(道徳意識)の源泉となる。

ニーチェの主張をつぎのように要約できる。ヨーロッパの「道徳」が「良心の疚しさ」によって特徴づけられるのは、それが、ルサンチマンと罪責性を抱え込んだ被支配者民族の宗教から現われたためであると。フロイトもまたほとんどこれと重なる仮説を『モーセと一神教』で示している。そこで「キリスト教的一神教」は、「父殺しの記憶」の抑圧から現われたョーロッパ人の強迫神経症的症状と定義される。

*見てきたようなニーチェの歴史的(系譜学的)洞察は、善悪の価値についての欲望論的発生論と大きく重なりあう。

子の身体エロスに中心化された「よい-わるい」は、初期禁止を転回点として母の規範をめぐる関係的な関係感情の「よい-わるい」へと転移する。このとき、母の要求が親和性と愛情を欠き、たえず不満と反抗を強いる仕方で与えられるなら、持続的な「不安身体」を、すなわちルサンチマンと「良心の疚しさ」の身体性を形成し、それが神経症の重要な要因となる。

「よい子」規範が、愛情、歓待、承認と引き替えにして受容されるとき、子の感受的中心性ははじめて関係感情のエロスに凌駕され、「よい子」たろうとする意志の自発的内面化が生じる。逆に、この代償関係が不調に終わるとき、「よい子」たろうとする課題は挫折し、子は、その後につづく「自己形成」の重要な諸段階で大きな困難を抱え込む。フロイトがエデイプス関係における不調のうちに想定した生育期における最も本質的な試練は、禁止と要求をめぐる「よい子」規範の内面化の課題にその本質をもつのである。

超自我(super-ego)

超自我とは、幼少期に受けた両親のしつけが、こころの中に取り入れられてできた領域のことを指し、イドや自我の見張り役でもあります。

そのため、両親(あるいは、それに近しい養育者)のしつけがどうであったかの影響を受けやすく、両親からのしつけが厳しいと、イドや自我の見張りが厳しい超自我が形成されます。

ですが、実際の両親がどうであったかに関わらず、親を悪い見本とすることで、厳しい超自我が形成されてしまうこともあります。

このように形成された超自我によって、「~してはいけない」といった道徳的な考えから善悪を判断したり、理想的な自分になれるように「~すべきである」と考えて行動に移したりすることができます。

https://kokoro-you.com/2021/10/31/ego/#toc2より引用させていただきました。

エディプス・コンプレックス

エディプス・コンプレックス理論によれば、まず男の子は母親を愛し、独占したいと感じているため、父親という存在を邪魔だと感じ、無意識のうちに憎むようになる。だが、父親に逆らえば去勢されるかもしれないという不安から、子どもは母親への性愛願望を断念する。つまり、母親への独占的な愛は父親によって禁止され、これをきっかけにして、子どもは父親の命令を取り入れるようになり、父親の命令(ルール)は超自我として内面化されるのだ。

このようなエディプス・コンプレックスと去勢不安の話を聞いて、「なるほど」と納得する人はいないだろう。幼児がこうした心の世界を生きているとは到底思えないし、そもそも子どもが父親の命令(ルール)を取り入れるのは、去勢不安のためというより、父親への愛情と尊敬から従うようになると考えたほうがよい。ただ、父親が尊敬すべき存在でなくとも、多くの場合、それなりに社会性や自己ルールは形成される。だとすれば、父親の人間性とは別に、父親というポジションそのものに、自己ルールが形成される理由があるのではないだろうか。

http://yamatake.chu.jp/04ori/2cri/10.htmlより引用させていただきました。

哲学的思考

概念を動かす

普遍的思考

いつでも誰でも納得してくれる

きちんとした言語理解はとても重要です。上手な言語ゲームができる人ほど豊かな人生を送ることができます。

例えば、嫉妬や憎しみや恨みの感情を持った時、ルサンチマンという概念を知っているのと、知らないのでは全然違います。 哲学を勉強することは、即効性はないけれど、生きるのが楽になります。

|

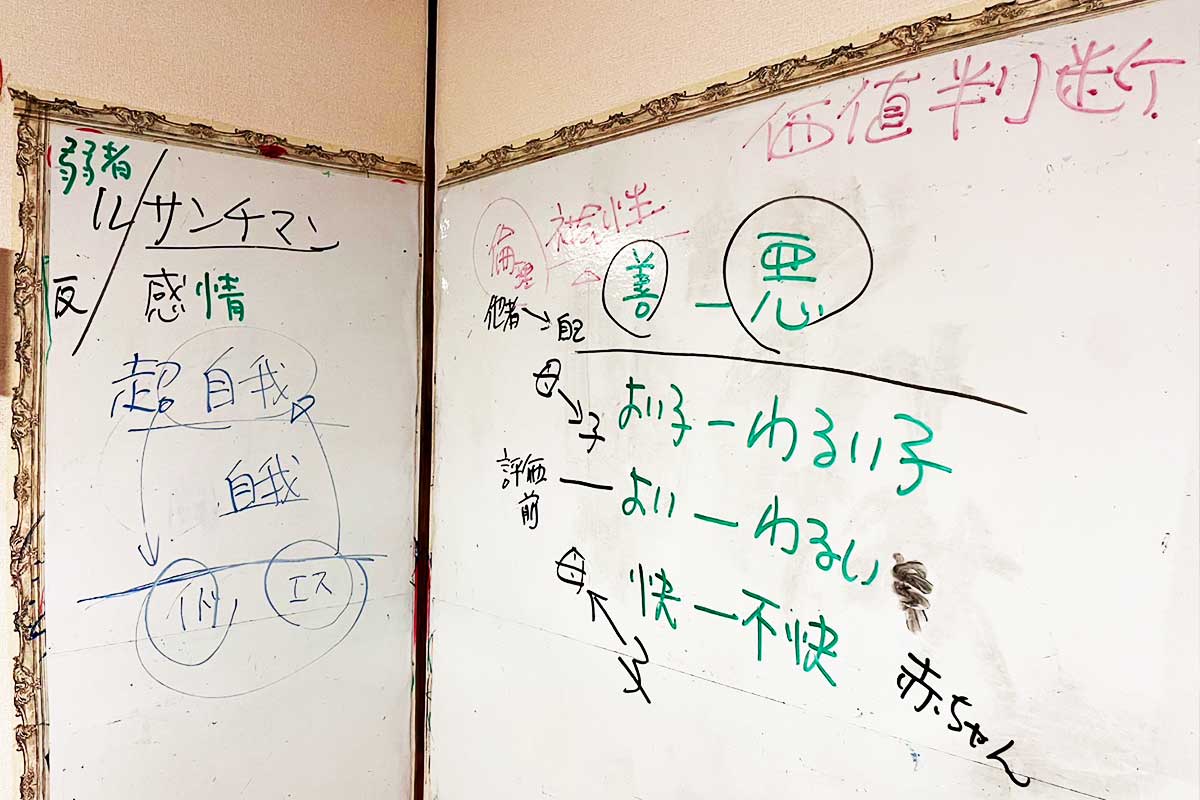

社会性 |

| 善 | ー | 悪 | ・・・評価 (他者自己) |

| よい子 | ー | わるい子 | ・・・評価 (母幼児以上) |

| よい | ー | わるい | ・・・評価前 |

| 快 | ー | 不快 | ・・・感受 (赤ちゃん母) |

※「倫理=社会的」「道徳=個人的」

倫理観の形成

「よい子の内面化」と「良心の疚しさ」

子は育成過程で感受的全能(自分の思いを全て通すこと)を放棄し、

母からの禁止やルールを順守することで、

母の「歓待に満ちた態度」と「よい子承認」を獲得し、親和的関係感情(関係感情のエロス)を味わう。

母の情愛ある配慮の元で、子の「よい子」たろうとする意志は内面化する。

逆に、親和性と愛情を欠いた状態で、たえず不満と反抗を強いる仕方で、禁止やルールを母から与えられるなら、「よい子」たろうとする課題は挫折し、ルサンチマンと「良心の疚しさ」を形成する。

いじめについて

いじめは、感受的全能の一形態です。全ての人間関係から、いじめを完全になくすことはできません。しかし、減らす方法はあります。

※「よい子」規範が、愛情、歓待、承認と引き替えにして受容されるとき、子の感受的中心性ははじめて関係感情のエロスに凌駕され、「よい子」たろうとする意志の自発的内面化が生じる。(本文より抜粋)

仲良くできる機会を作り、できた時、褒めてあげてください。とても難しいけれど、「しかる」よりも、関係感情のエロスを感じさせる方向へ努力をしてみてください。

宿題

まず、ルサンチマンのニーチェ的な意味を説明し、

次に、ルサンチマンの感情に囚われ、そこから脱却できずに、

むしろ生きがいになっている人(自分も含めても良い)にアドバイスするとしたら、どのようなアドバイスをするか?

それぞれ、120字、180字以内で説明せよ。

回答のお手本

ニーチェが意味するルサンチマンとは、良心の疚しさに端を発する転倒した価値観や道徳性のことであり、キリスト教が説く非利己的なものへの価値を生み出す基盤となった感情を指す。

多くの人は、社会が強いた価値基準に沿って自分と他者を比較評価し、劣って見える自分を正当化する手段としてルサンチマンの感情に囚われ、そこから抜け出せなくなってしまう。社会や他人が決めた価値基準に振り回されるのではなく、自分自身で定めた価値基準に従って行動することで、他者との比較やルサンチマンから脱却できることを助言したい。

参加者の回答

【ルサンチマンのニーチェ的な意味】

生活の豊かさ、楽しさ、強く生きる力など自然な「価値様式」を反転させた考え方。つまり、他者が感じている楽しさや、豊かさに対して、否定的な価値判断をすることで、自分の置かれている境遇への不満足感や無力感を正当化すること。

【ルサンチマンの感情に囚われている人へのアドバイス】

私たち人間が生きている社会は「関係の世界」である。だから、「絶対正しい」と信じている固定概念や価値観に縛られて留まるよりも、誰にでも通用する普遍的な価値や考え方を追求しながら、他者も自分も尊重し、相互理解を示しながら共存する「営み」にこそ人間として生きる醍醐味があることを伝えたい。

〈ルサンチマンのニーチェ的な意味〉

強者に対する弱者の憎悪や復讐衝動といった負の感情が、弱者であるその人の心の中で複雑に絡み合っている状態。あまりにも潔癖に過ぎる母親に対し、時には仲間との秘密を保ちたい子どもの、やむに止まれず嘘を吐かざるを得ない状況に追い込まれたときの心境。120字

ニーチェ的ルサンチマンとは、貴族的な価値方程式に対する逆転の試みから発生する無力の憎悪のことを指す。これを母子の関係性で捉えると、母の子に対する、禁止、ルール、規範の威圧的な要求が、親和的、歓待的配慮を上回ると、愛情要求の不満足からルサンチマンが現れる。

ルサンチマンの感情に囚われている人に関しては、まず、社会の中(会社・家族・その他コミュニティなど)での自身の役割について考え、役割を果たすようアドバイスをする。そして、その役割を果たそと努力している姿勢に対して、他者が親和的、歓待的配慮を行い、社会からの承認を獲得することで、ルサンチマンの感情から抜け出してもらう。

自分が手に入れたかったものを正当な方法で手に入れた相手に対し、妬みや憎悪の気持ちを抱くことをルサンチマンという。 ルサンチマン的考えは被支配者民族の宗教と結びついていて、僧侶的価値評価様式(惨めな者が善い者である)という価値観に繋がる

ルサンチマンは、「努力したのに報われなかった」という不合理な現状に対する怒りを、相手への憎悪に変化させることで、怒りを和らげる手段になる。これに陥る原因は、不合理な現状を受け入れられないことにある。それを受け入れる具体的な方法は、自分が許容できる基準を低く設定するという方法だ。理想は高いままで、その理想が叶わなかったとき、許容基準が現状より低ければルサンチマンには陥らない。

ニーチェ的なルサンチマンとは、僧侶的評価様式へと反転した人間の倫理的意識を意味する。 強者への憎悪があり、その負い目を正当化してしまう慢性的な自己欺瞞の状態。

ルサンチマンの自覚を持ち脱却を試みると「ルサンチマンによるルサンチマン」に陥る可能性がある。ルサンチマンは脱却するのではなく、自分を構成する一部として受け入れる方が良い。しかし、ルサンチマンに陥りやすい傾向があることを事実として認識することで、ルサンチマンの対象を俯瞰的に捉えるようになり、結果的に脱却することができると思う。

キリスト教という眼鏡で社会構造をみたとき、キリスト教は土着の自然信仰によって虐げられた弱者たちが得た救いであり、神のもとにおいて皆平等であるはずにも関わらず、キリスト教ほど構造的強者と弱者を産み出している宗教はない、という矛盾を嘆き、外部に転嫁すること。(121)

上には上がいるという言葉があるように、本質的には絶対的強者は存在せず、自分が強者だと思い込んでいる者は、必ずしも社会構造的には強者ではなく、その強者にとっての強者が存在する。その逆も然りで、下には下がおり、どれだけ自分が弱者だと思い込んでいても、社会構造的にはより弱者が存在し、その弱者からすれば自分は強者であるのだから、自分自身は強者であるという自己暗示をかければよい。(175)

禁止、ルール、規範による威圧的な要求が親和的、歓待的配慮を上回ることで防衛と攻撃性が生まれる。そして、それらが親和的関係感情を凌駕することによって対抗関係が進行する。それによって、自己の内的自由を正当化し、自らが「わるい」という否定の刻印からの脱却をも図ろうとする。

ルサンチマンに囚われることによって生まれるものはせいぜい良くても自己満足的な自利がいいところである。場合によっては自利さえも生まれず、誰のためにもならないことさえある。まずはそのことを認識し、理想としては自利利他となる方向性を考えるべきである。