講師:居細工 豊

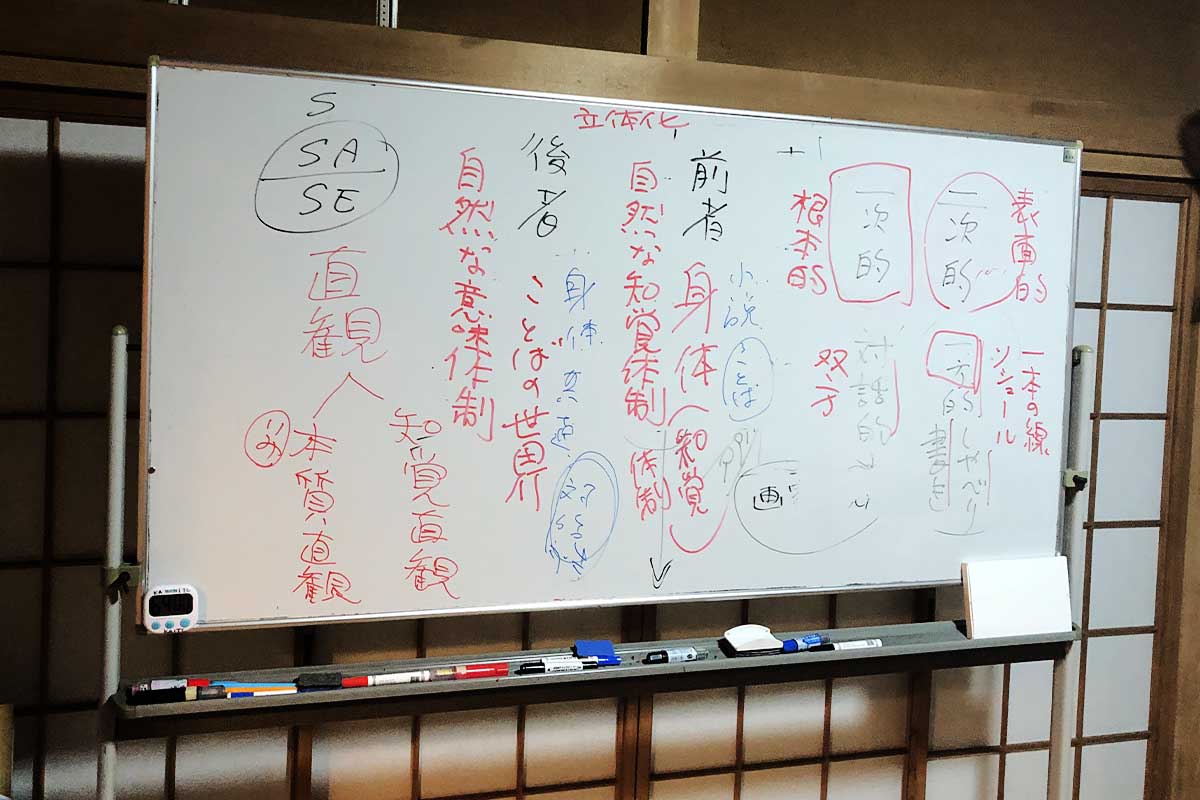

3.立ち上がる絵、立ち上がることば

ことばは対話である。

文学はことばによって語られる。そしてことばは声の流れであり、あるいはその声を文字に写してできあがる文字の流れである。この流れがソシュールを祖とする近代言語学では一本の線になぞらえてイメージされてきた。しかし、実際のところ、そこにことばについての大きな誤解が忍び込む危険性がはらまれていた。

ことばは、本来、身体をもつ生身の人間どうしのあいだに交わされる対話である。一人の人間が演壇に立って一方的にしゃべるとか、作家がひとり書斎で文字を連ねていくとかいう営みは、ことばの生成の過程においてあくまで二次的なものとして登場したにすぎない。

いや、この二次的なことばも、それ自体のうちに本来的な一次的ことばの対話性を内在させている。ことばが一見、ひとりの人間による単独の営みとして紡ぎ出されているように見えても、その単独の営みすら他者とのなんらかの対話性を抜きには成り立ちえないようになっているのである。

二次的ことばが二次的であるがゆえんは、まさにそれがことばのもつ対話的な一次性に根ざしていることにある。それゆえにこそ、一本の線になぞらえて概念化されることばも、身体をもってこれを聞き、これを読む人間の世界では、いつも対話へと立ち上がろうとする。

ただの単調な流れであったり、のっぺりとした平面のままにとどまるほうが、よほど難しいのである。

このことは、人間のことばというものを考えるうえで非常に基本的なことだと思うのだが、言語学や国語学のなかでは案外これが見落とされてきた。ここで一つの比喩として、この文脈のうえでは少々突飛だと思われるかもしれないが、視知覚現象の例をあげてみたい。

だまし絵

ことばは、これまで繰り返し見てきたように、それを聞くもの、読むもののまえで、いつでも立ち上がろうと構えている。それはちょうど平面に描いた絵が、その平面にへばりついているのを嫌がるかのように、見るもののまえで、すぐに立ち上がって立体になろうとするのと同じかもしれない。

「だまし絵」と呼ばれる奇妙な絵がある。M・C・エッシャーが版画で描いたものなどは日本でもあちこちで展覧会が開かれたことがあるので、ご存じの人も多いはずである。図1―2はなかでも有名なものの一つである。ここには知覚心理学上の錯覚がふんだんに利用されている。どうしてこういうだまし絵が可能になるのか。その説明は容易ではないのだが、一つだけごく当たり前だが見逃しやすい論点を指摘しておきたい。

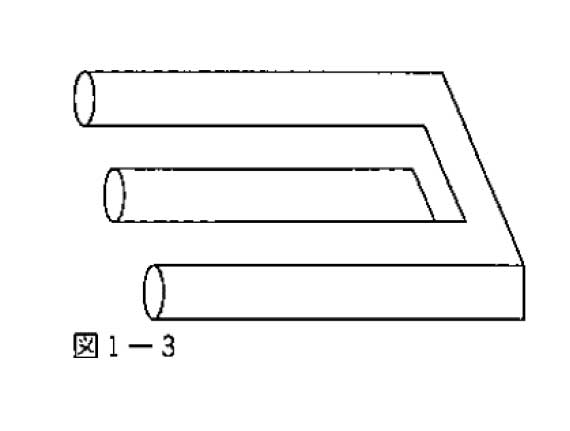

図1―3はごく単純なだまし絵の一つである。一見したところ、三叉のフォークのように見える。ところが、この三叉の枝を根元までたどってみると、なんと根本のところは二叉でしかない。もう一度確かめようと、根元のところを隠して叉先を見ると、そこにははっきり三叉になっていて、反対に叉先を隠して根本だけ見ると、そこにはどう見ても二叉しかない。

いったいどこでどうすりかわったのであろうか。もちろんこんなフォークが現実のこの世に存在するはずはない。

そこで心理学者たちはこれを不可能図形と名づける。しかし不可能図形と言うかぎり、それは文字通り不可能であって、いかようにしても存在可能であってはならないはずである。にもかかわらず、この図に見るように、私たちの知覚のなかではこの不可能が可能になって見えるではないか。それはいったいなぜなのか。

図を構成している線を一つ一つ追って見たうえで、「これは絵として間違っている」と言う人がいるかもしれない。なるほど間違っていると言えばその通りである。

しかし問題は、たとえ間違っているにしても、一見まるでこのような〝もの〟が現実に存在するかのように見えてしまう事実にある。間違っているのなら、せめてそう指摘されたあとは、間違ったものとして見えればよいのに、いつまでたってもそれはあたかも〝真実〟であるかのように見えつづける。

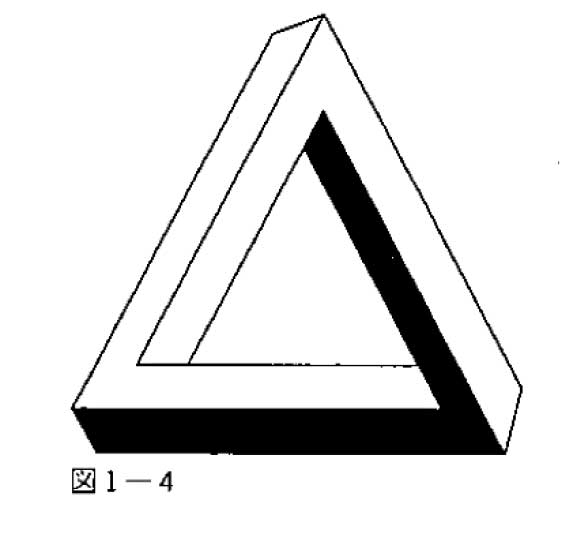

もう一つ、先のより少し複雑な図をあげてみる(図1―4)。この図は、三本の四角柱を組んで三角形を形づくっているはずなのだが、いったいこんな木組みがありうるのだろうか。じっと見ていると奇妙な気分になってくる。単に歪んだ三角形というのではない。まるでこんな実物が存在するかのように見えるが、これもまた不可能図形である。ただ、この図の間違い方は先の三叉フォークのように簡単には見抜けない。現実にはありうるはずがないと思いつつ、その間違いがどこにあるのか、線分をどうたどっても見えてこない。

これらのだまし絵は一種の錯覚である。ではこれはいったいどういう錯覚であるのか。 そこには非常に簡単なからくりがあるのだが、それを説明する前に、もう一つだけ見てもらいたい図がある。

ネッカーの立方体

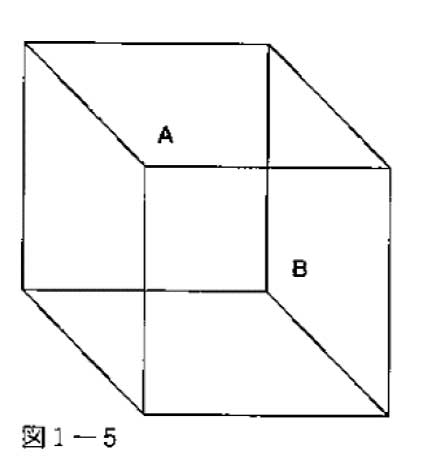

図1―5はネッカーの立方体と呼ばれるもので、先の不可能図形とは違って、立方体として十分にありうる図である。ただしじっと見ていると、この図には二つの見え方があることがわかってくる。そしてそのいずれもが存在可能である。

一つはAの頂点が手前にとび出して見える立方体、もう一つはAが後ろに引っ込んでBの頂点が手前にとび出して見える立方体である。一方の立方体が見えているときは他方の立方体が隠れ、他方の立方体が見えてくると先の立方体が隠れるというふうに、交互に反転する。こうした図を両義図形と呼んだり、反転図形と呼んだりする。この図を見つづけていると、どちらとも定まらずに、二つの見え方が数秒ごとにクルクル反転して、これもまた奇妙な感じがしてくる。

ところで実は、このネッカーの図形にはもう一つの見え方がある。できれば次の文章を追う前に、もう一度この図をよく見ていただきたい。

さて三つ目の見え方は見つかっただろうか。二つの立方体を見てしまった人には、この第三の見え方がなかなか見つからなかったのではないかと思う。というのも、その第三の見え方は、この図を文字通りの平面的な二次元図形として見るものだからである。そう言われてもなお、この第三の見え方が見えてこない人も少なくないはずだ。そういう人は、図のなかのAとBを結ぶ対角線を対称軸にして(できればこの図を斜めに傾け、この対称軸を顔の正面にまっすぐ立てて)、左右の対称性にじっと意識を集中させればよい。そうすると、そこに菱形の二次元模様が見えてくるはずである。ただ、この二次元模様は非常に不安定で、すぐに先の立方体のどっちかになってしまう。

平面に立体を見る

このネッカーの図形の第三の見え方がなかなか見つけにくく、またそれが見つかっても非常に不安定であるということのなかに、人間の知覚の、非常に単純だが重要な事実がひそんでいる。 人間は平面に描かれた図にさえも立体を見てしまうという事実が、それである。そんなことはわざわざ言うまでもない当然のことじゃないかと言われそうだが、この単純な事実こそが非常に重要な意味をもつ。ネッカーの図形はただの平面図形なのに、これがどれほど強固に立体として見えてくることか。あらためて考えてみれば、その不思議さに新鮮な驚きさえ感じる。 ひるがえって先の二つの不可能図形に戻ってみると、それがいかなる錯覚によるものであるかも明らかになる。つまり、単なる平面の図形を立体に見てしまう人間の強固な知覚体制が、このだまし絵の背景にあるのである。

このことを知ったうえでなおかつ、これらの図形を単なる平面図と見ることはほとんど不可能である。

だからこそ不可能図形はいつまでたっても不可能図形でありつづける。

ことほどさようにこの知覚体制は強固なのである。

エッシャーの奇妙な絵が、その原理をあかされても、なおめまいのような感覚を与えつづけるのは、平面の図に立体を見てしまうこの知覚体制から人間は容易に逃れられないからである。

平面に立体を見る。それは人間がほとんど生得的にもっている自然な知覚体制である。

逆に言うと、人間の生きる世界はつねに三次元的な立体世界なのであって、その意味で平面図は人間の作り出した人為の産物にすぎない。そこに映し出された図は立体の言わば影として、もとの三次元空間を指し示し、人の目のまえでいつも可能なかぎり立ち上がろうとするのである。

ことばもまた立ち上がる

さて、これとまったくおなじことがことばにも成り立つ。

生身の人間どうしが対面してことばを交わす。

その場面においてことばは、文字通り対話である。

それは当然として、それだけでなく、そのことばが文字によって紙の上に書きつけられたときにも、人は、この紙という平面に刻まれたことばから、そのことばがかわされたはずの(あるいはそのことばが交わされうるはずの)生活空間の全体を一つの立体として読み取る。

いや読者の側であえて読み取ろうとせずとも、ことばは自分のほうから立ち上がってくる。

それはちょうど、平面に描かれた絵が、おのずと立ち上がって立体に見えてくるのと同じである。

宮本百合子は志賀直哉の文章を「文字が立っている」と評したそうだが、見事な文章からはその全体の情景が立ち上がって見えてくる。

いや見事であるとかないとかに関わらず、書かれたことばは肉声で語られた立体のことばたらんとして、つねに立ち上がろうとしていると言ってよい。

子どもより親が大事、と思いたい。

という文章がある。文脈なくこれを読めば、それは平面的な菱形模様に見えたネッカー・キューブのようなもの。

ただの文字の羅列、あるいは語学教本の例文にあるような単なる文型表現、せいぜいのところ心理情報を伝える平板な伝達文。つまり、平らにへしゃげた、ただの平面的なことばにすぎない。

しかしこれが太宰治の『桜桃』のなかにおかれたとき、そこに、幼な子の存在に生活をかき乱されている一人の男の思いが立ち上がってくる。まだことばも発せずに乳房に吸いついている乳呑み児をあいだに、妻と些細ないさかいを交わした男が、家をそっと抜け出して、飲み屋のカウンターにすわり、桜桃をつまみながら「子どもより親が大事」とつぶやく。それだけの小さな話なのだが、この小篇の冒頭が、この「子どもより親が大事、と思いたい」ということばではじまっている。子どもに振りまわされ、自分を見失いかけて「子どもより親が大事」と言いかけて、ふっと息をついで「思いたい」とつなぐ。「思いたい」けれども思い切れない思いがそこに淀む。

親という生き方にはまだ遠い小学生くらいの子どもには、この小篇を読んでも、それはただの平面的なことばの羅列で、容易には立ち上がってくれないかもしれない。しかしすでに親をしたことのあるものには、この小篇が一つの立体として迫る。そこに違和や反発を感じるにせよ、あるいは共感や同情を覚えるにせよ。

ことばには本来、その話し手、あるいは書き手のパースペクティブ(視点)がつきまとっている。

「子どもより親が大事」ということばは、このことばを発している男のパースペクティブのなかで生き、読む者はそのパースペクティブに自らを重ねながら、その言葉の背景となる全体を立ち上がらせるのである。ことばとはそういうものである。

4 語りにおけるパースペクティブの置換―『小僧の神様』から

ことばの立体視とパースペクティブ

ことばは、ただそれだけで立ち上がるのではない。

ことばを語り、綴った人のパースペクティブのうえに、これを聞き、読む人のパースペクティブが重なったとき、はじめてそこにことばの平面が立体に立ち上がる。

それは写真を見るときとまったく同じである。

写真を見るとき、人は撮影者のパースペクティブに自分のパースペクティブを重ねている。

でなければ、それは平面にばらまいた無数の粒子の図柄でしかない。

ここでことばがパースペクティブをもつというのは、ことばには主体があるということ、つまり端的に言ってことばは誰かの身体から発することばとして聞こえるということにほかならない。

対面している相手が私に声をかけるとき、その声が相手の身体の口から聞こえてくるのは当然として、映画を見ているときでも、そこに登場した人物のせりふは、その映像の口から聞こえてくる。

じっさいのところ、その音声そのものはスクリーン脇のスピーカーから出ているにもかかわらず、私たちはその声の主を自然に登場人物に帰す。

あるいはテレビをつけて、音声をイヤホンで聞いているとき、声は直接自分の耳に入って、どこから聞こえるという特定は本来不可能であるはずなのに、声は確実に画面でしゃべっている人の口から聞こえてくる。

それは声だけではない。その声がことばとして語る中身にも、そのパースペクティブ性がくっついている。

「まあ、熱い」

こんな場面を考えてもらえばよい。

風邪を引いたらしく寒気がする。そのことを告げると、そばにいた妻が額に手を当てて、「まあ、熱い。ひどい熱よ」と言う。このとき私にとっては妻の手がひんやり冷たく感じられるのだが、もちろんここで妻の「まあ、熱い」ということばを誤解したりはしない。「熱い」というのは、妻にとって熱いのだと、ただちに理解する。思えば不思議なことだが、ことばを聞いたとたんに、私たちはそれを声の主のことばとして、そのパースペクティブのもとにそれを理解するようになっているのである。

相手が「私は……」と語りだすようなときもそうである。

そこで言う「私」を、私自身の「私」と誤解したりはしない。

相手がそう切り出したとき、それがその当の相手自身にとっての「私」なのだということを、私たちは難なく理解する。同じように相手が私に向かって「あなた」と言ったとき、その「あなた」が相手にとっての「あなた」、つまり私のことであることを、迷うことなくただちに理解する。

ことばで語った文章には人称代名詞というものがあり、人称にともなう動詞などの語尾変化があり、あるいは「ここ」とか「あそこ」とか、語る主体によって変化する指示詞があり、また右の「熱い」「冷たい」など、話し手と聞き手でちょうど反対になるようなことばもある。ことばの宇宙というものがあるとすれば、そこにはその語る主体のパースペクティブがしっかり貫かれているのである。

このことは、この身体で生きる私の生活世界が私自身のパースペクティブのもとに遠近法的に広がっているのと、少しも変わりはしない。

ただ違うのは、生身で生きているこの生活世界が原理的に自分のパースペクティブから逃れようがないのに対して、ことばの世界は生身の生活世界からパースペクティブを移して、自在にあらたな世界の構成ができるということ。〈ことばの宇宙〉などという比喩が可能になるのも、まさにそのゆえにほかならない。

ところでエッセイなどの普通の文章では、一般に作者のパースペクティブは動かない。

読む者はそこに自分の視点を重ねることで、そこに展開されることばの世界を捉える。

私小説もまた同じである。文章のパースペクティブを一貫して「私」に置くからこそ、それは「私」小説として独特のスタイルを形成しえているのである。

他方、いわゆる小説の世界ではこのパースペクティブが移動する。一つの物語をいくつかのパースペクティブから描き、それを絡ませることで、読むものにこの自分の身一つでは決して味わえない世界の広がりを立ち上げる。

一つのパースペクティブから描かれた情景

一例として、よく知られた志賀直哉の『小僧の神様』の一節をひいてみよう。その冒頭は次のようにはじまる。

仙吉は神田のある秤屋の店に奉公している。

それは秋らしい柔かな澄んだ陽ざしが、紺の大分はげ落ちた暖簾の下から静かに店先に差し込んでいる時だった。店には一人の客もない。帳場格子の中に坐って退屈そうに巻煙草をふかしていた番頭が、火鉢の傍で新聞を読んでいる若い番頭にこんな風に話しかけた。

「おい、幸さん。そろそろお前の好きな鮪の脂身が食べられる頃だネ」

「ええ」

「今夜あたりどうだね。お店を仕舞ってから出かけるかネ」

「結構ですな」

「外濠に乗って行けば十五分だ」

「そうです」

「あの家のを食っちゃア、この辺のは食えないからネ」

「全くですよ」

若い番頭からは少し退った然るべき位置に、前掛の下に両手を入れて、行儀よく坐っていた小僧の仙吉は、「ああ鮨屋の話だな」と思って聴いていた。

京橋にSと云う同業の店がある。その店へ時々使に遣られるので、その鮨屋の位置だけはよく知っていた。

仙吉は早く自分も番頭になって、そんな通らしい口をききながら、勝手にそう云う家の暖簾をくぐる身分になりたいものだと思った。

「何でも、与兵衛の息子が松屋の近所に店を出したと云う事だが、幸さん、お前は知らないかい」

「へえ存じませんな。松屋というと何処のです」

「私もよくは聞かなかったが、いずれ今川橋の松屋だろうよ」

「そうですか。で、其処は旨いんですか」

「そう云う評判だ」

「やはり与兵衛ですか」

「いや、何とか云った。何屋とか云ったよ。聴いたが忘れた」

仙吉は「いろいろそう云う名代の店があるものだな」と思って聴いていた。

そして、「然し旨いと云うと全体どう云う具合に旨いのだろう」そう思いながら、口の中に溜って来る唾を、音のしないように用心しいしい飲み込んだ。

この文章からは、秤屋の店先で演じられたささやかな一場の光景が立ち上がってくる。

立ち上がった光景には、それが具体的な光景であるかぎり、かならずそれを見る視点というものがある。

無視点の光景などというものは原理的にありえない。

私たちが自分の目で見る知覚的光景を考えてみればそのことはすぐにわかる。

現実の光景であれ、想像のなかの光景であれ、パースペクティブ性を欠いた光景は本来ありえないのである。

では、この文章から立ち上がってくる光景においてはどうであろうか。

読者である私たちは、この光景をどの位置から見ているのであろうか。

冒頭では「仙吉は……」と、まるでその仙吉を外からながめて語っているように描き、そこから店のなかの様子が語られ、二人の番頭の会話が続く。ここまでは作者がまるで透明人間のように店内のどこかに身をおいて、三人の様子を盗み見て描いているようにも読める。

ところが、そのあと「若い番頭からは少し退った然るべき位置に、前掛けの下に両手を入れて、行儀よく坐っていた小僧の仙吉は、『ああ鮨屋の話だな』と思って聴いていた」というところになって、この場の光景が仙吉の視点から広がっていることに気づく。

というのも、「ああ鮨屋の話だな」と思って聴いていた、というところはまさに心の内の光景である。

心の光景こそはその当人にしか見えない。

それゆえこれを読む者はここまできたところで、この場の光景の視点をおのずと仙吉の位置に滑り込ませることになる。

そうしてみれば、ここだけではなくこの文章全体が仙吉の位置から描かれているとも読めることに気づく。

じっさい、文中の「仙吉」の部分を「私」と入れ替えて、私小説仕立てにしても、文章の構図は少しも変わらない。

もう一つのパースペクティブから描かれた情景

ところが『小僧の神様』という小品全体を通して読むと、仙吉のパースペクティブ以外に、もう一つのパースペクティブが現れて、その二つが絡みあうことが見えてくる。

先の場面で二人の番頭が鮨屋の話をしているのを脇で聞きながら「口の中に溜って来る唾を、音のしないように用心しいしい飲み込んだ」仙吉は、二、三日後、使いに出された帰りに、その噂の鮨屋と同じ名の店を見つけて、ついふらふらと足を向けてしまう。そこからの場面が、次のように描かれている。

若い貴族院議員のAは同じ議員仲間のBから、鮨の趣味は握るそばから、手摑みで食う屋台の鮨でなければ解らないと云う鮨屋を教わって置いた。

或日、日暮間もない時であった。Aは銀座の方から京橋を渡って、かねて聞いていた屋台の鮨屋へ行って見た。

其処には既に三人ばかり客が立っていた。

彼は一寸躊躇した。然し思い切ってとにかく暖簾を潜ったが、その立っている人と人との間に割り込む気がしなかったので、彼は少時暖簾を潜ったまま、人の後に立っていた。

その時不意に横合いから十三四の小僧が入って来た。

小僧はAを押し退けるようにして、彼の前の僅な空きへ立つと、五つ六つ鮨の乗っている前下がりの厚い欅板の上を忙しく見廻した。

「海苔巻きはありませんか」

「ああ今日は出来ないよ」肥った鮨屋の主は鮨を握りながら、尚ジロジロと小僧を見ていた。

小僧は少し思い切った調子で、こんな事は初めてじゃないと云うように、勢よく手を延ばし、三つ程並んでいる鮪の鮨の一つを摘んだ。

ところが、何故か小僧は勢よく延ばした割にその手をひく時、妙に躊躇した。

「一つ六銭だよ」と主が云った。

小僧は落すように黙ってその鮨を又台の上へ置いた。

「一度持ったのを置いちゃあ、仕様がねえな」そう云って主は握った鮨を置くと引きかえに、それを自分の手元へかえした。

小僧は何も云わなかった

。小僧はいやな顔をしながら、その場が一寸動けなくなった。然し直ぐ或勇気を振るい起して暖簾の外へ出て行った。

「当今は鮨も上りましたからね。小僧さんには中々食べきれませんよ」主は少し具合悪そうにこんな事を云った。

そして一つを握り終ると、その空いた手で今小僧の手をつけた鮨を器用に自分の口へ投げ込むようにして直ぐ食って了った。

この場面に登場する「小僧」は、もちろん仙吉である。

さきに登場した仙吉が、あらためて「小僧」として描かれていることからして、前の場面とはパースペクティブが変わっていることが明らかである。

ここではあらたに登場した貴族院議員のAのパースペクティブが軸になっている。

そのことは「何時かその立食いをやってみようと考えた」とか、「その立っている人と人との間に割り込む気がしなかった」とか、そうした心内の情景がAを主体にして描かれていることからわかる。

評判の屋台の鮨屋にやってきて暖簾をくぐったもののちょっと躊躇しているうちに、「横合いから十三四の小僧が入って来た」。

そこから小僧が鮪を手にしてまた落とすように置いて出ていくまでの情景が、このAの位置から眺められ、描かれているのである。

さきの場面と並べたとき、仙吉の生きている世界とAの生きている世界、そしてこの二つの世界がここでこうして奇妙なかたちで出会っていることがくっきり浮かび上がる。

絡み合う二つのパースペクティブ

『小僧の神様』はごく短い十の場面から成り立っている。右に引用したのは、そのうちの「一」と「三」であるが、その後の展開は両者の世界をさらに立体的に立ち上げていく。もうこれ以上引用することはよすが、全体の構成は次のようになっている。( )内に記した人物がその場面のパースペクティブの主体となっている。

①(仙吉)番頭から鮨屋の話を聞く

②(仙吉)使いの帰りに鮨屋を見つける

③(A)鮨屋で小僧が鮪を摘んで、また置いて出ていくのを見る

④(A)議員仲間のBに小僧の話をする

⑤(A)子どもの体重秤を買いに行って偶然仙吉を見つける

⑥(仙吉)Aの秤を運んでの帰り、鮨屋で一人御馳走される(Aは金だけ払ってこっそり帰る)

⑦(A)仙吉に御馳走したあと変に淋しい気持ちになり、そのことを妻に話す

⑧(仙吉)満腹で帰ってきて、あの客(A)は神様かもしれないと思う

⑨(A)小僧の店にも例の鮨屋にも足を向けられない自分の気の小ささを妻と話す

⑩(仙吉)苦しいとき、悲しいときにあの客のことを思うようになる

場面ごとにパースペクティブを仙吉に置いたり、Aに置いたりして、それぞれのパースペクティブを交互に絡み合わせていることがよくわかる。

それによって、まったく年齢も境遇も異なる二人が、偶然の出会いをきっかけに、それぞれの生活世界に大小の波紋を刻む様子が、立体的に描き出される。

いやいやもちろん、このパースペクティブの置換をこのように分析的に解いてみせるまでもなく、読者はこの小品の流れを追うなかで、おのずと仙吉とAのそれぞれの視点とそこから広がる世界を捉え、一つの物語を立ち上げる。

文章の作り手は……

そして最後には、語り手である作者が、文字通りの作者として登場して、次のように語ってこの小品を終えている。

作者は此処で筆を擱く事にする。

実は小僧が「あの客」の本体を確かめたい要求から、番頭に番地と名前を教えて貰って其処を尋ねて行く事を書こうと思った。

小僧は其処へ行って見た。ところが、その番地には人の住いがなくて、小さい稲荷の祠があった。小僧はびっくりした。

―とこう云う風に書こうと思った。

然しそう書く事は小僧に対し少し惨酷な気がして来た。

それ故作者は前の所で擱筆する事にした。

ここにきて、それまで背後に隠れていた作者自身のパースペクティブが前面に出て、物語にもう一つの膨らみを与えている。

文章の作り手は、ことばによってこのように自在にパースペクティブの置換を行い、また読み手はそのパースペクティブの置換をごく自然に追って読み取る。

こういうことがどうしてできるのかとあらためて考えてみると、まことに不思議な気がする。

しかしよく見てみれば、それ以前のところで私たちは、生身の身体で生きているこの生活世界において、周囲の他者、その他者たちのあいだのやりとりに、しじゅう自分の視点を重ね、その他者のパースペクティブを生きようとしている。

だからこそことばの世界においても、それと同型のパースペクティブの置換が成り立つわけであって、本当に不思議なのはむしろ後者のほうなのである。

ことばの問題は、じつのところ身体にまで下りてはじめて、その全容をあらわにする。

ことばの世界についてこの第一章で確認してきたことの一つひとつが、じつはみな身体の世界につながる。

そのつながりの目を探るのが本書の課題である。

身体とことばの問題

人間はことばによって、この身体で生きている時空世界と別に、もう一つの時空世界を立ち上げ、身体で直接に生きる世界とことばで作り上げる世界の二つをたがいに織り合わせて、独特の生活世界を生み出してきた。

だからこそ、この二つの世界が人において、どのように接続し、たがいにどのように絡みあっているのかが、人間の現象を考える学において、これまで不可避の問題でありつづけてきた。

それはもちろん人間の現象を発生の相のもとに捉えようという発達心理学においても同じである。

ただピアジェやワロン、ヴィゴツキーら、いわゆる大理論家を除いて、多くの発達心理学者たちにとってこの問題はあまりに大きく、どうやっても手にあまるという実感をまぬがれなかったらしく、むしろこれを敬して遠ざけてきたというのが実情かもしれない。

あるいはこのような大問題に正面から迫るという大理論が、いまの時代にはなじまないのかもしれない。

しかし、これをただ遠ざけておいてすむ問題でないこともまちがいない。

発達心理学が子どもの世界の展開のすがたを捉え、人間の生きるかたちをその全体において描こうとするものであるのなら、身体とことばによるそれぞれの世界をどう位置づけ、そのなかで「私」の成り立ちをどう考えるかは、その理論全体を左右する中軸的な問題となるからである。

もとより私は、ここで大理論を構築しようというのではない。むしろ多少とも直観的になることをいとわず、素朴に略画を描く。

そのくらいのつもりで気楽にやることが必要なのかもしれない。

その趣旨にのっとって、第一章ではことばが私たちの世界のなかでどのように生きているのかを、ごくごく大雑把に描いて、それが身体の世界とどう絡むかの問題意識を、イメージ的に提起してきた。

以下では、あらためて身体から出発して、ことばの世界にまでたどりつき、その延長上に「私」の成り立ちをみるというかたちで、人間の世界が構成されていく流れを、私なりの視点で追っていくことになる。

宿題

文中に「本当に不思議なのはむしろ後者のほうなのである。」

とあるが、後者の方が不思議だと筆者はなぜ言うか、簡潔に答えよ。

(222字以内)

回答のお手本

生活世界において、しじゅう自分の視点を重ね、その他者のパースペクティブ(視点・視野)を生きようとしているのは、生身の身体である。

生身の身体は、(特に身体に障がいなどが無い限り)他者の身体と自分の身体は、同一の知覚構造を持っている。

それに対し、言葉の世界においては、自分と他者のパースペクティブの同一性を保障するもの(物理的な根拠)が全くないにもかかわらず、自他のパースペクティブが同一であるという確信を誰もが持つからである。(212字)

参加者の回答

ことばは本来、生身の身体で生きている生活世界のなかで交わされる対話である。

その対話のなかで、他者が発したことばのパースペクティブに自分の視点を重ねることで、ことばを立体的に理解している。

文章や物語などの書かれたことばは、この対話的なことばがもとになっている二次的なものである。

二次的なことばにおいてパースペクティブの置換が成り立つのは、一次的ことばでパースペクティブの置換が成り立つからと言えるので、後者の方が不思議だと言っている。

私たちは物語作者の記述、すなわち「ことば」に応じて場面や登場人物といった作者の仕掛けに沿い、ある程度視点を変えながら物語を読むことができる。

これは、私たちがものごとを見る際に「立体」として見る知覚体制が私たち人間に備わっているからだ。

これも不思議なことだが、これ以上に不思議な、私たち人間が生身の人間関係においても一定程度は「他者の視点」に立ってものごとを眺めうるのは、「ことばが、本来、人間どうしの間に交わされる対話」に発しているからである。(222)

生身で生きているこの生活世界において、人は原理的に自身のパースペクティブから逃れようがないにも関わらず、周囲の他者やその他者たちの間のやり取りに始終自分の視点を重ね、他者のパースペクティブを生きているとも言える。

自身のパースペクティブに身を置きながら、同時に他者のパースペクティブを持つというこの能力は、一見原理的に矛盾しているように見えるため、筆者は不思議だと言っているのである。

私たちは、他者と身体を取り替えることはできない。他者が火傷を負ったからといって、自分の手に熱さを感じることも傷ができることもない。

しかし、私たちは、自分と他者の視点とを置き換えることができる。

生身の私たちは、身体のパースペクティブから離れることが不可能であるにも関わらず、私たちの日常の世界観は、他者の視点のパースペクティブを自在に行き来しながら立ち上げられていることが不思議だから。

ことばは身体をもつ生身の人間どうしの間で交わされる対話から立ち上がるのである。

まさに自身の視点を他者の視点へと変えることができないはずである。

ところが、文章の作り手はことばで視点の置換を行い、読み手は自然に視点の置換を行い、読み取ることができることも不思議だが、実はそのこと以前に、生活世界において他者の視点でいきようとしているから。

ことばは身体をもつ生身の人間どうしの間で交わされる対話から立ち上がるのである。

まさに自身の視点を他者の視点へと変えることができないはずである。

ところが、文章の作り手はことばで視点の置換を行い、読み手は自然に視点の置換を行い、読み取ることができることも不思議だが、実はそのこと以前に、生活世界において他者の視点でいきようとしているから。

ことばは話し手、あるいは書き手のパースペクティブ(視点)がつきまとっている。

ことばを発している者のパースペクティブのなかで生き、読む者はそのパースペクティブに自らを重ねながら、その言葉の背景となる全体を立ち上がらせることを私たちは、生身の身体で生きているこの生活世界において、周囲の他者、その他者たちのあいだのやりとりに、しじゅう自分の視点を重ね、その他者のパースペクティブを生きようとしているから。(190)

こ筆者が不思議だと感じる理由は、ことばが対話であることの奥深さにある。

ことばは一見、単独の営みとして見えるが、実際には他者との対話性を内在している。

文章が紡がれる過程で、そのことばは書き手のパースペクティブと読み手のパースペクティブが重なり合い、立体に立ち上がる。

この複雑なパースペクティブの交錯こそが、ことばの世界の本質であり、その深い関連性と相互作用こそが、筆者にとって真に不思議な点なのである。